|

АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

КОММЕНТАРИЙ К ФОТОГРАФИИ

Перевод с французского,

послесловие и комментарии

Михаила Рыклина

"Философия по краям"

Международная коллекция современной мысли

Литература. Искусство. Политика

Редакционный совет

С.Бак-Морс (США), Ф.Гватгари  (Франция),

(Франция),

ЖДеррида (Франция), ФДжеймисон (США),

Л.Ионин (Россия), А.Майклсон (США),

М.Мамардашвили  (Грузия), Ж.-Л.Нанси (Франция),

(Грузия), Ж.-Л.Нанси (Франция),

Е.Петровская (Россия) - научный секретарь,

В.Подорога (Россия) - председатель, А.Руткевич (Россия),

М.Рыклин (Россия) - зам. председателя, М.Ямпольский (США)

Ведущий редактор серии А.Иванов (Россия)

Художественное оформление А. Бондаренко

Книга издана при финансовой поддержке

Министерства иностранных дел Французской Республики

и при содействии Отдела культуры, науки и техники

Посольства Франции в Москве

ISBN 5-88059-035-6

© Editions du Seuil, 1980

© Издательство "Ad Marginem", Москва, 1997

© Перевод с французского, комментарии и послесловие — Михаил Рыклин, 1997

С благодарной памятью о книге Сартра "Воображаемое"

I

i

Однажды, довольно давно, мне попала в руки фотография самого младшего брата Наполеона, Жерома, сделанная в 1852 году. Я сказал себе тогда с изумлением, которое с годами отнюдь не стало меньше: "Я смотрю в глаза тому, кто видел самого Императора". Время от времени я делился своим удивлением, но поскольку никто, по всей видимости, не только не разделял его, но даже не понимал (из мелких приступов одиночества такого рода и состоит, собственно, жизнь), забыл о нем и я. Мой интерес к фотографии принял более культурный оборот. Я объявлял себя поклонником Фотографии в пику кино, от которого мне ее, однако, никак не удавалось отделить. Этот вопрос упорно преследовал меня. По отношению к фотографии я был охвачен "онтологическим" желани-

ем: мне любой ценой хотелось узнать, чем она является "в себе", благодаря какому существенному признаку выделяется из всей совокупности изображений. Это желание означало, что несмотря на обширную информацию о техническом и практическом применении фото, вопреки его поразительной распространенности в современных обществах, в глубине души я не был уверен, что Фотография существовала, что у нее был собственный гений.

Кто мог вывести меня из затруднения?

Фотография ускользает уже от первого шага, от попытки систематизации: ведь чтобы образовать упорядоченную совокупность (corpus), нужно начать с систематизации конкретных разновидностей. Подразделения, которым подвергают фотографию, носят по сути эмпирический (профессиональное фото /любительское фото), риторический (фото пейзажей, натюрморты, портреты, нагая на-

тура) или эстетический (реалистическая фотография / художественная фотография) характер, во всех случаях внешний своему предмету, не имеющий отношения к его сущности, каковая (если, конечно,она существует) является не чем иным, как тем Новым, которое пришло вместе с ней. Все же приведенные виды классификации прекрасно применимы и к другим, более древним формам изображения. Казалось бы, Фотография не поддается классификации. С чем в таком случае, спрашивал я себя, связана подобная хаотичность?

Моя первая находка была следующей: то, что Фотография до бесконечности воспроизводит, имело место всего один раз; она до бесконечности повторяет то, что уже никогда не может повториться в плане экзистенциальном. Событие в ней никогда не выходит за собственные пределы к чему-то другому; фотография постоянно сводит упорядоченную совокупность (corpus), в которой я испытываю нужду, к телу (corps), которое я вижу. Она являет собой абсолютную Единичность, суверенную, тусклую и как бы тупую Случайность, Это (это фото, а не Фотография как таковая), короче, есть Тюхе, Случай, Столкновение, Реальность в

их самом что ни на есть неумолимом выражении. Буддизм именует реальность словом сунья, что значит пустота, или, еще лучше, татхата, пребывание вот таким, таким образом,этим. Слово Тат по-санскритски значит "это" и напоминает о движении руки маленького ребенка, указывающего на что-то пальцем и говорящего: тя,тя,тя! Только это и ничего другого. Фото также не может быть преобразовано (высказано) философски, оно целиком отягощено случайностью, чьей легкой и прозрачной оболочкой оно является. Покажите кому-нибудь ваши фотографии, и он тут же достанет свои: "Взгляните на эту, здесь мой брат, а на этой я сам ребенком" и так далее. Фотография это не что иное, как непрерывный зачин из этих "Посмотри", "Взгляни", "Вот тут", она пальцем указывает на некоего визави и не способна выйти за пределы чисто деиктического языка. Именно поэтому насколько дозволительным казалось говорить о той или иной фотографии, настолько же невероятными представлялись мне рассуждения о Фотографии как таковой.

Конкретная фотография действительно не отличается от своего референта (того, кто на ней

представлен), или, по крайней мере, она не отличается от него непосредственно (между тем, это происходит со всеми другими изображениями, с самого начала по своему статусу отягощенными тем, каким образом они чему-то подражают): ух-ватывание фотографического означающего не является невозможной задачей (профессионалы с ней справляются), но оно требует вторичного рефлексивного акта. По своей природе Фотография (для удобства нужно принять эту универсалию, которая пока что сводится к неустанному повторению случайности) заключает в себе нечто от тавтологии: трубка на ней навсегда неуступчиво остается трубкой. Фотография как бы постоянно носит свой референт с собой. В центре пребывающего в движении мира фото и его референт поражены любовной и мрачной неподвижностью; каждый их член плотно приклеен один к другому, подобно тому как осужденного при некоторых видах пытки приковывают к трупу. Кроме того они напоминают пары рыб (помнится, у Мишле речь шла об акулах), которые плавают сообща, как бы соединившись в вечном коитусе. Фотография относится к классу слоистых объектов, две половин-

ки которых нельзя отлепить друг от друга, не разрушив целого: таковы оконное стекло и пейзаж, но также — а почему бы и нет? — Добро и Зло, желание и его объект, дуальности, которые можно постигать, но не ощущать (я пока еще не знал, что из этого упорствования Референта в постоянном пребывании там и возникнет искомая мной сущность).

Указанная фатальность — нет ни одного снимка, на котором не были бы изображены нечто или некто — увлекает Фотографию в безбрежный хаос всевозможных предметов. На каком основании выбирается (фотографируется) один объект, одно мгновение, а не другой или другое? Фотография не поддается классификации, потому что нет ни малейшей причины маркировать те или иные из ее случайных проявлений. Возможно, ей хотелось бы достичь языкового достоинства, стать столь же значительной, уверенной в себе и благородной, как знак. Но для того чтобы знак был, сначала нужно, чтобы была метка. Лишенные принципа маркировки, снимки превращаются в знаки, которые не закрепляются, которые сворачиваются, как молоко. Что бы оно ни изображало, в какой бы

манере ни было выполнено, само фото никогда не видимо, точнее, смотрят не на него.

Короче говоря, референт прилегает к нему очень плотно. Это необычно близкое прилегание делает привыкание к фотографии необычайно трудным. Жертвами данной трудности являются книги, посвященные фотографии (к тому же их куда меньше, чем книг, в которых рассматривается любое другое искусство). Часть из них связана с техникой фотографии; для того, чтобы фотографическое означающее "рассмотреть", их авторы вынуждены поближе пристроиться к нему. Другие книги носят исторический или социологический характер; для наблюдения за получившим всеобщее распространение феноменом фотографии авторы таких книг по необходимости занимают весьма отдаленную позицию. Я с раздражением констатировал, что ни в одной из них речь не шла о тех снимках, которые интересуют именно меня, снимках, которые доставляют мне удовольствие или возбуждают. Что я мог извлечь из правил композиции пейзажа в фотографии или (оставаясь на другом конце того же спектра) из рассмотрения Фотографии как се-

мейного обряда? Каждый раз когда мне случалось читать что-то о фотографии, я представлял себе конкретное фото, которое любил, и это приводило меня в ярость. Ибо видел я исключительно референт, вожделенный объект, нежно любимое тело, но тогда докучливый голос (голос науки) увещевал меня строгим тоном: "Вернись к Фотографии. То, что ты там видишь и что заставляет тебя страдать, входит в рубрику "любительские фотографии", которой занималась группа социологов. Она — не что иное, как след, оставленный ритуалом социальной интеграции, предназначенным поднять акции Семьи и т. д." Однако я продолжал упорствовать: другой, более сильный голос побуждал меня отвергать социологический комментарий; перед лицом некоторых фотоснимков я хотел бы одичать, отказаться от культуры. Так я и жил, не решаясь редуцировать бесчисленное множество существующих в мире фото или распространить отдельные "мои" снимки на Фотографию в целом. Другими словами, я оказывался в тупике: я был, если так можно выразиться, одинок и бессилен "в научном плане".

Тогда я признался себе, что смятение и раздвоенность, выплывшие наружу из-за желания написать о Фотографии, отражали своего рода внутреннюю нестабильность, присущую мне изначально. Я "раскачивался" между двумя языками, экспрессивным и критическим, а внутри этого последнего — между дискурсами, относящимися к сфере социологии, семиологии и психоанализа; однако по причине недовольства, которое я в итоге испытывал по отношению и к тем и к другим языкам, я свидетельствовал о единственной достоверной вещи, какая во мне была (какой бы наивной она ни казалась) — об исступленном сопротивлении любой системе редукции. Всякий раз, прибегнув к такого рода языку и чувствуя, что он застывает и тем самым соскальзывает к редукции и неоправданному критицизму (reprimande), я мягко от него отходил и предпринимал поиски в другом направлении, начинал овладевать другим языком. Имело смысл раз и навсегда возвести эту мою особенность в добродетель, превратив "древнюю суве-

ренность «я»" (выражение Ницше) в эвристический принцип. Итак, я решился принять за исходный пункт моих поисков всего лишь несколько фотоснимков, относительно которых я не сомневался, что они существуют для меня. Ничего похожего на упорядоченную совокупность (corpus) — несколько тел (corps) и ничего более. В споре между субъективностью и наукой, в конечном итоге достаточно условном, я пришел к странному заключению: а почему, собственно говоря, не может быть отдельной науки для каждого объекта? Некоего Mathesis singularis (а не universalis)? Таким образом, я решился сделать посредником любой Фотографии самого себя и попытался, на основе нескольких личных впечатлений, сформулировать фундаментальное, всеобщее свойство, без которого не было бы Фотографии вообще.

Так я превратил в меру фотографического "знания" самого себя. Что знает о Фотографии мое те-

ло? Фото, по моему наблюдению, может быть предметом трех способов действия, троякого рода эмоций или интенций: его делают, претерпевают и разглядывают. Operator — это сам Фотограф. Spectator — это все мы, те, кто просматривает собрания фотографий в журналах, книгах, альбомах, архивах. А тот или та, кого фотографируют и кто представляет собой мишень, референта, род небольшого симулякра, eidolon'a, испускаемого объектом, — я бы назвал его или ее фотографическим Spectrum'oM, ибо это слово благодаря своему корню сохраняет связь со "спектаклем", добавляя к нему еще нечто отдающее кошмаром, что содержится в любой фотографии — возвращение покойника.

Первая из этих практик была мне заказана; мне не следовало ее исследовать. Ведь я не являюсь фотографом, даже фотографом-любителем. Для этого я слишком нетерпелив, мне нужно сразу же увидеть то, что у меня получилось (вы возразите: используйте "Поляроид"? Предложение забавное, но обманчивое, кроме тех случаев, когда за дело берется великий фотограф). Я могу предположить, что эмоция Operator'a (а следовательно и сущность

Фотографии-с-точки-зрения-Фотографа) стоит в некотором отношении с "маленьким отверстием" (stenope), в которое он смотрит, ограничивая, кад-рируя и определяя перспективу того, что он хочет "уловить" (застать врасплох). В плане техническом фотография находится на пересечении двух качественно различных процессов: первый из них — химический и связан с воздействием света на некоторые вещества; второй — образование изображения с помощью оптического устройства — носит физический характер. Мне казалось, что Фотография в понимании Spectator'а по сути имела своей основой, если так можно выразиться, химическое откровение объекта (излучение от которого с запозданием доходит до меня), а Фотография с точки зрения Operator'a, напротив, связана со зрением, скадрированным отверстием в затворе камеры-обскуры. Впрочем, говорить об этой эмоции (или сущности) я не имел права, поскольку никогда ее не испытывал. Я не мог присоединиться к сонму тех (а их большинство), кто судит о Фотографии с-точ-ки-зрения-Фотографа. В моем распоряжении остались только два типа опыта: опыт разглядываемого субъекта и опыт субъекта разглядывающего.

Случается, что меня разглядывают незаметно для меня самого, и об этом я не имею права говорить, потому что решил взять за путеводный принцип сознание собственной взволнованности. Но очень часто (по-мне так слишком часто) меня фотографировали так, что я знал об этом. Так вот, как только я чувствую, что попадаю в объектив, все меняется: я конституирую себя в процессе "позирования", я мгновенно фабрикую себе другое тело, заранее превращая себя в образ. Такого рода трансформация играет активную роль: я ощущаю, как Фотография творит или умерщвляет мое тело в свое полное удовольствие (притча об этой умерщвляющей силе: некоторые из коммунаров собственной жизнью заплатили за то, что охотно позировали на баррикадах; после поражения Парижской коммуны они были опознаны полицейскими Тьера и почти поголовно расстреляны).

Позируя перед объективом (я хочу сказать: сознавая себя, пусть на мгновение, позирующим), я, конечно (по крайней мере пока), не рискую в та-

кой степени как коммунары. Несомненно, своим существованием я обязан фотографу метафорически. Но хотя зависимость эта является воображаемой, более того, Воображаемым в чистом виде, я смотрю на нее с невесть откуда взявшейся тоской. Образ, мой образ, вот-вот должен родиться: кто появится на свет, "неприятный тип" или "миляга"? Если бы я только мог "выйти" на бумаге как на классическом полотне, благородным, задумчивым и интеллигентным! Короче, если бы я только мог быть "написан" (Тицианом) или "нарисован" (Клуэ)! Однако, поскольку то, что, по моему мнению, подлежит "схватыванию" — это тонкая моральная текстура, а не просто мимика, и поскольку Фотография, если не считать работ некоторых великих портретистов, мало способна на эти тонкости, постольку я не знаю, каким образом воздействовать на мою кожу изнутри. Я решаю "пустить" по моим губам легкую усмешку, которую мне хотелось бы сделать "неуловимой", улыбку, с помощью которой я — одновременно с качествами, присущими моей природе, — дал бы понять свое ироническое отношение (conscience amusee) к церемониалу фотографирования. Я готовлюсь к

социальной игре, позирую, я это знаю и хотел бы, чтобы и вы об этом знали, но дополнительная информация такого рода не должна (эта задача, по правде говоря, равносильна квадратуре круга) ни в коей мере изменить драгоценное существо моей личности, то, чем я являюсь вне любого изображения. В общем, я хотел бы, чтобы мой внешний вид, переменчивый и амортизированный в зависимости от возраста и обстоятельств в тысяче меняющихся снимков, всегда совпадал с моим "я" (отличающимся, как известно, особой глубиной). Но утверждать можно как раз противоположное: это "я" никогда не совпадает с моим изображением; ведь изображение тяжело, неподвижно, упрямо (поэтому общество и опирается на него), а "я" легко, разделено, распылено, оно как сфера, которая не стоит на месте, постоянно меняя положение в сосуде моего тела. Если бы фотография по крайней мере могла бы снабдить меня нейтральным, анатомическим телом, которое ничего не означает! Увы, благонамеренная Фотография обрекает меня на то, что мое лицо всегда имеет выражение, а мое тело никогда не обретает нулевой степени самого себя (разве что моя мама? Не безразличие лиша-

ет образ тяжести, — ибо ничто лучше "объективного" снимка, в стиле фотоавтоматов, поставленных в метро, не превратит вас в лицо, разыскиваемое полицией, — а любовь, высшая степень любви).

Видеть самого себя в историческом масштабе (если не считать отражений в зеркале) — дело недавнего прошлого, поскольку портреты — написанные красками, нарисованные, миниатюры — до распространения Фотографии были благами, доступными немногим (bien restraint), призванными подчеркнуть высокий материальный или социальный статус их обладателей; в любом случае живописный портрет, как бы он ни походил на оригинал, это не фотография. Странно, что никто не подумал о расстройстве, которое этот новый акт вносит в культуру. Я вызываю в своем воображении Историю Взгляда. Ведь Фотография — это явление меня в качестве другого, ловкая диссоциация сознания собственной идентичности. Факт еще более любопытный: именно до появления Фотографии люди больше всего говорили о двой-ничестве. Геавтоскопию' сравнивают с галлюцинозом; на протяжении многих веков это была ве-

ликая мифическая тема. В настоящее же время мы как бы вытеснили глубокое безумие Фотографии: о своем мифическом наследии она напоминает лишь легким недомоганием, охватывающим меня, когда я вижу "себя" изображенным на фотобумаге.

Это беспокойство в основе своей связано с собственностью. Последнее обстоятельство находит своеобразное выражение в праве: кому принадлежит фотография? тому, кого сфотографировали? фотографу? Что такое пейзаж как не то, что позаимствовано у собственника земельного участка? Неуверенность общества, которое основывает свое бытие на обладании, выразилась в бесконечных судебных процессах. Фотография превратила субъект в объект, даже, так сказать, в объект музейный: для того чтобы сделать первые фотопортреты (это было приблизительно в 1840 г.), надо было принуждать снимаемого субъекта подолгу позировать под стеклянной крышей при ярком солнечном свете. Подобное становление объектом заставляло страдать как хирургическая операция. Потом изобрели прибор, называемый подголовником, что-то вроде протеза, невидимого для объек-

тива, который поддерживал тело при переходе к неподвижности и удерживал его в этом состоянии. Подголовник был как бы подножьем статуи, в которую мне предстояло превратиться, корсетом моей воображаемой сущности.

Фотопортрет представляет собой закрытое силовое поле. На нем пересекаются, противостоят и деформируют друг друга четыре вида воображаемого. Находясь перед объективом, я одновременно являюсь тем, кем себя считаю, тем, кем я хотел бы, чтобы меня считали, тем, кем меня считает фотограф, и тем, кем он пользуется, чтобы проявить свое искусство. Странное, иначе говоря, действо: я непрестанно имитирую самого себя, и в силу этого каждый раз, когда я фотографируюсь (позволяю себя сфотографировать), меня неизменно посещает ощущение неаутентичности, временами даже поддельности, какое бывает при некоторых кошмарах. В плане воображения Фотография (та, которая соответствует моей интенции) представляет то довольно быстротечное мгновение, когда я, по правде говоря, не являюсь ни субъектом, ни объектом, точнее, я являюсь субъектом, который чувствует себя превращающимся в объект: в такие моменты

Ь.

я переживаю микроопыт смерти (заключения в скобки), становлюсь настоящим призраком. Фотографу это хорошо известно, и сам он (хотя бы по причинам коммерческого порядка) боится смерти, в которую его жест меня погружает. Не было бы ничего забавнее судорожных попыток фотографов сделать модель "живой", если бы при этом она не становилась их пассивной жертвой, le plastron, по выражению Сада2. Жалкие потуги: меня усаживают перед мольбертом с кистями; меня выводят наружу ("на улице" получается живее, чем "дома"), меня заставляют позировать на фоне лестницы, потому что за моей спиной играет группа детей, на глаза попадается скамейка (какое везение!), и меня тут же на нее усаживают. Все происходит так, как будто, сам охваченный ужасом, Фотограф ведет титаническую борьбу за то, чтобы Фотография не стала Смертью. Но, обращенный в неодушевленный предмет, я уже не борюсь. Я предчувствую, что пробуждение от этого дурного сна будет еще более болезненным: ибо мне неизвестно, что общество сделает с моим снимком, что оно на нем прочитает (ведь есть столько способов прочтения одного и того же лица); когда я обнаруживаю себя на

снимке, я убеждаюсь, что стал Bce-Образом, т.е. самой Смертью. Другие, Другой, лишают меня права на самого себя, они с ожесточением делают из меня объект, держат меня из милости в своем распоряжении, занесенным в картотеку, готовым к любым, самым утонченным трюкам. Однажды мой снимок сделал отличный фотограф: мне казалось, что я читаю на нем скорбь от недавно понесенной утраты; на какое-то время эта фотография как бы возвратила меня себе. Но некоторое время спустя я обнаружил эту же самую фотографию на обложке одного пасквиля: благодаря хитрому приему, примененному при печати, у меня было ужасное, лишенное внутренней жизни лицо, зловещее и отталкивающее, как и тот образ, который авторы книги хотели придать моему языку. ("Частная жизнь" есть не что иное, как та зона пространства и времени, где я не являюсь образом, предметом. Право быть субъектом — это мое политическое право, которое я должен защищать.)

снимке, я убеждаюсь, что стал Bce-Образом, т.е. самой Смертью. Другие, Другой, лишают меня права на самого себя, они с ожесточением делают из меня объект, держат меня из милости в своем распоряжении, занесенным в картотеку, готовым к любым, самым утонченным трюкам. Однажды мой снимок сделал отличный фотограф: мне казалось, что я читаю на нем скорбь от недавно понесенной утраты; на какое-то время эта фотография как бы возвратила меня себе. Но некоторое время спустя я обнаружил эту же самую фотографию на обложке одного пасквиля: благодаря хитрому приему, примененному при печати, у меня было ужасное, лишенное внутренней жизни лицо, зловещее и отталкивающее, как и тот образ, который авторы книги хотели придать моему языку. ("Частная жизнь" есть не что иное, как та зона пространства и времени, где я не являюсь образом, предметом. Право быть субъектом — это мое политическое право, которое я должен защищать.)

В конечном итоге то, что я ищу в своей фотографии ("интенция", в соответствии с которой я ее разглядываю), есть Смерть, она является ее эй-досом. Так что единственная вещь, которую я вы-

ношу, люблю и воспринимаю как привычную, когда меня фотографируют, это, как ни странно, шум аппарата. На мой взгляд, орган Фотографа — не глаз, который ужасает меня, а палец, связанный со щелчком объектива, с металлическим скольжением пластинок (когда такие вещи еще были в фотоаппарате). В моей любви к механическим шумам есть нечто сладострастное, как если бы во всей Фотографии они были тем единственным, за что цепляется мое желание, как если бы своим коротким пощелкиванием они разбивали смертоносное пространство Позы. В шуме времени для меня нет ничего печального: я люблю колокола, настенные и обычные часы — и мне вспоминается, что первоначальные компоненты фото вышли из мастерской краснодеревщика и лаборатории точной механики; на вид старые аппараты были похожи на настенные часы, и вероятно кто-то очень древний во мне еще слышит в фотокамере живой звук дерева.

Беспорядок, существование которого я с самого начала отметил во всех жанрах и сюжетах Фотографии, я обнаружил и в фотографиях с точки зрения Spectator'а, каковым я являлся; эту позицию я и хочу теперь исследовать.

Как и каждый из современных людей, я вижу повсюду множество фотографий; они приходят ко мне из мира, даже если я об этом не прошу. Это всего лишь "изображения", появляющиеся в нерассортированном, хаотическом виде. Однако я констатировал, что некоторые из фото, которые прошли отбор, были оценены в прямом и переносном смысле (evaluees, appreciees), собраны в альбомах или журналах, вызывали у меня кратковременные приступы ликования, как если бы они отсылали к неслышному ядру, к эротической, причиняющей боль ценности (сколь бы благонамеренным ни казалось на первый взгляд изображенное на них); другие же, напротив, оставляли меня безразличным настолько, что, видя как они размножаются, подобно сорнякам, я испытывал по отношению к ним

|

что-то вроде неприязни и даже раздражения. Бывают моменты, когда я ненавижу Фото: что мне делать, к примеру, если говорить о старых мастерах, со стволами старых деревьев Эжена Атже, с обнаженными Пьера Буше, многократно экспонированными снимками Жермены Круль (Krull)? И это не все: я заметил, что по существу никогда не любил всех фотографий одного фотографа. Из всего Стиглица меня приводит в восторг — но в восторг безумный — только самая известная из его фотографий (Конечная остановка конок, Нью-Йорк, 1893). Один снимок Мэйплторпа навел меня на мысль, что я, наконец, нашел "моего" фотографа, но нет, и у Мэйплторпа мне не все нравится. Итак, я не смог прийти к понятию художественного стиля, столь удобному, когда речь заходит об истории, культуре, эстетике. Благодаря сильной увлеченности я чувствовал хаотичность, прихотливость, загадочность фотографий, чувствовал, что Фотография — искусство ненадежное, как ненадежной, если бы кому-то пришло в голову ее основать, была бы наука о соблазнительных и ненавистных телах. Я отдавал себе отчет, что речь здесь шла об упрощенных реакциях субъекта, которые, находя

выражение во фразах типа я люблю / я не люблю, как бы останавливаются на полуслове; а у кого из нас нет своей внутренней шкалы пристрастий, неприязней и того, что оставляет безразличным? Но у меня всегда было стремление аргументировать свои настроения; аргументировать не с целью их оправдания, еще меньше для того, чтобы заполнить своей индивидуальностью сцену текста, но, напротив, чтобы растянуть эту индивидуальность до науки о субъекте, название которой не имеет значения при условии, что она (пока не произошло ничего похожего) достигнет уровня всеобщности, не редуцирующего, не превращающего в ничто меня самого. Так что нужно было браться за дело.

Тогда я решил взять за путеводную нить моего нового анализа притягательность, которой обладали для меня некоторые фотографии. Ибо по крайней мере эта притягательность сомнений не

вызывала. Какое имя ей дать? Ослепление? Нет, конкретное фото, которое я выделяю и люблю, не имеет ничего общего с блестящей точкой, раскачивающейся перед глазами и вызывающей головокружение; производимое им во мне состояние противоположно оцепенению, это скорее внутренняя возбужденность, праздник, но и труд, давление невыразимого, которое хочет себя высказать. Тогда что же это? Интерес? Во всяком случае, интерес мимолетный; я не имею нужды допрашивать свою взволнованность, чтобы перечислить причины, побуждающие меня интересоваться фотографией: можно либо желать предмет, пейзаж, тело, которые на ней представлены, либо в настоящем или прошлом любить сфотографированное существо, либо удивляться тому, что видишь, либо восхищаться или обсуждать результаты работы фотографа и т. д. и т. п. Но все эти интересы не выражены и разнородны: конкретное фото может удовлетворять какой-то из этих интересов и при всем том мало меня занимать, а если другое фото очень меня интересует, мне хотелось бы знать, что в нем составляет для меня tilt3, взрывает меня (sets me off). Мне показалось, что словом, наиболее

подходящим для того, чтобы (пусть предварительно) обозначить притягательность, какой обладают для меня некоторые фотографии, является слово "приключение". Одно фото во мне "приключается", другое — нет.

Принцип приключения дает Фото возможность существовать для меня. И наоброт, без приключения нет и фото. Процитирую Сартра: "Журнальные фотографии могут с успехом "мне ни о чем не говорить", т. е. я рассматриваю их, не занимая никакой экзистенциальной позиции. В таком случае личности, фотографии которых я разглядываю, хотя и доступны благодаря фото, но вне экзистенциальной позиции, точно так же, как Рыцарь и Смерть хотя и постигаются благодаря гравюре Дюрера, но мной не полагаются. Бывают случаи, когда фотография оставляет меня безразличным настолько, что я не удосуживаюсь даже "превратить ее в образ". Снимок неопределенно конституируется в качестве объекта, а изображенные на нем персонажи конституируются в качестве персонажей, но исключительно по причине своего сходства с человеческими существами, вне какой-то особой интенциональности."

вызывала. Какое имя ей дать? Ослепление? Нет, конкретное фото, которое я выделяю и люблю, не имеет ничего общего с блестящей точкой, раскачивающейся перед глазами и вызывающей головокружение; производимое им во мне состояние противоположно оцепенению, это скорее внутренняя возбужденность, праздник, но и труд, давление невыразимого, которое хочет себя высказать. Тогда что же это? Интерес? Во всяком случае, интерес мимолетный; я не имею нужды допрашивать свою взволнованность, чтобы перечислить причины, побуждающие меня интересоваться фотографией: можно либо желать предмет, пейзаж, тело, которые на ней представлены, либо в настоящем или прошлом любить сфотографированное существо, либо удивляться тому, что видишь, либо восхищаться или обсуждать результаты работы фотографа и т. д. и т. п. Но все эти интересы не выражены и разнородны: конкретное фото может удовлетворять какой-то из этих интересов и при всем том мало меня занимать, а если другое фото очень меня интересует, мне хотелось бы знать, что в нем составляет для меня tilt3, взрывает меня (sets me off). Мне показалось, что словом, наиболее

подходящим для того, чтобы (пусть предварительно) обозначить притягательность, какой обладают для меня некоторые фотографии, является слово "приключение". Одно фото во мне "приключается", другое — нет.

Принцип приключения дает Фото возможность существовать для меня. И наоброт, без приключения нет и фото. Процитирую Сартра: "Журнальные фотографии могут с успехом "мне ни о чем не говорить", т. е. я рассматриваю их, не занимая никакой экзистенциальной позиции. В таком случае личности, фотографии которых я разглядываю, хотя и доступны благодаря фото, но вне экзистенциальной позиции, точно так же, как Рыцарь и Смерть хотя и постигаются благодаря гравюре Дюрера, но мной не полагаются. Бывают случаи, когда фотография оставляет меня безразличным настолько, что я не удосуживаюсь даже "превратить ее в образ". Снимок неопределенно конституируется в качестве объекта, а изображенные на нем персонажи конституируются в качестве персонажей, но исключительно по причине своего сходства с человеческими сушествами, вне какой-то особой интенциональности."

Вдруг в этой мрачной пустыне какая-то фотография задевает меня (m'arrive): она оживляет меня, я оживляю ее. Именно так мне следует назвать притягательность, которая дает ей существовать — одушевление. Само по себе фото ни в коей мере не одушевлено (в "живые" фотографии я не верю), просто оно одушевляет меня — в этом, собственно, и состоит всякое приключение.

В поиске Фотографии я кое-что позаимствовал у феноменологического проекта и языка феноменологии. Но это была нестрогая, развязная, даже циничная феноменология, настолько легко она соглашалась деформировать свои принципы или уклоняться от них по прихоти моего анализа. Прежде всего, я не избегал и не пытался избежать парадокса: с одной стороны, стремление найти название для сущности Фотографии и, следовательно, набросать проект эйдетической науки о ней, а с другой — неотвязное ощущение того, что

Фотография представляет собой по сути своей, если так можно выразиться (противоречие в терминах), случайность, сингулярность, приключение. Мои фотографии всегда составляли часть "чего-то такого — эдакого": разве не эту слабость Фотографии называют банальностью? Во-вторых, моя феноменология соглашалась скомпрометировать себя с силой, с аффектом, который я не хотел редуцировать; будучи несводимым, он в силу этого являлся тем, к чему я хотел и должен был свести Фотографию. Но возможно ли удержать аффективную интенциональность, такое нацеливание на объект, которое было бы непосредственно пронизано желанием, отвращением, ностальгией, эйфорией? Я не припоминал, чтобы в классической феноменологии, в том виде, в каком я познакомился с ней в молодости (а с тех пор она не стала другой), что-то говорилось о желании или трауре. Правда, я самым ортодоксальным образом прозревал в фотографии целую сеть сущностей: например, материальные сущности (побуждающие к физическому, химическому, оптическому изучению Фото) и сущности региональные (восходящие к эстетике, Истории, социологии); но в тот момент,

когда я приходил к сущности Фотографии как целого, я сворачивал с дороги: вместо того чтобы следовать по пути формальной онтологии (Логики), я останавливался, сохраняя при себе, как некое сокровище, мое желание и мою скорбь; в моем сознании предчувствуемая сущность Фотографии не могла отделиться от "патетического", из которого она на первый взгляд состоит. Я напоминал себе своего друга, который обратился к Фотографии лишь для того, чтобы снимать собственного сына. Я в качестве Spectator'a интересовался Фотографией из-за "чувства"; я хотел углубить его не как вопрос (или тему), но как рану: я вижу, я чувствую, следовательно, я замечаю, рассматриваю и мыслю.

Однажды я листал иллюстрированный журнал. Мое внимание привлекло одно фото. Вроде бы ничего особенного: банальное в фотографическом смысле восстание в Никарагуа, улица в руи-

|

нах, которую патрулируют два солдата в касках; на втором плане проходят две монахини. И этот снимок мне понравился, заинтересовал, заинтриговал меня? Не совсем. Просто он существовал (для меня). Очень скоро я сообразил, что его существование (его "приключение") зависело от соприсутствия двух прерывных, гетерогенных элементов, принадлежащих к разным мирам (нет нужды доходить до контраста), — солдат и монахинь. Я предчувствовал, что намечается структурная закономерность, соответствующая моему собственному взгляду, и старался сразу же ее верифицировать, обследуя другие снимки того же репортера (голландца Коэна Вессинга): многие из его фотоснимков привлекли мое внимание, потому что они заключали в себе ту же двойственность, которую я толькэ что "застолбил". На одном из них мать и дочь громкими рыданиями оплакивают арест отца ("эмфатическая истина жеста в великих жизненных обстоятельствах", по выражению Бодлера), и все это происходит в сельской местности (откуда им стала известна эта новость? на кого рассчитаны эти причитания?). На другом снимке на разъезженной мостовой лежит под белой простыней

|

труп ребенка, рядом с ним в горе стоят родственники и друзья; сцена — увы! — ничем не примечательная, но я отметил некоторые "помехи" (disturbances): одна нога трупа необута, плачущая мать несет простыню (зачем она нужна?), в отдалении женщина — несомненно соседка — стоит, поднеся к носу платок. На еще одной фотографии огромные глаза двух маленьких мальчиков в разбомбленной квартире, у одного рубашка задрана на животике — сцену делает тревожной избыток детских глаз. На другом фото прислонившись к стене дома стоят три сандиниста; нижняя часть их лиц прикрыта тряпками (невыносимый запах? Мера предосторожности? Тут я бессилен; мне ничего не известно о том, в каких условиях ведется партизанская война); один из сандинистов держит винтовку, она покоится у него в ногах (я рассматриваю его ногти), но другая его рука вытягивается, как если бы он что-то объяснял или показывал. Введенное мной правило заработало — другие фото из того же репортажа привлекли к себе меньшее внимание; они были красивы, они свидетельствовали о величии и ужасе восстания, но на мой взгляд не содержали никаких меток; их гомогенность остава-

лась культурной: если бы не суровость сюжета, их можно было бы принять за "сцены", выполненные в стиле Греза.

Введенное мной правило было достаточно достоверным для того, чтобы я попытался назвать две его составные части, на совместном присутствии которых основывался по всей видимости тот особый интерес, который я питал к этим снимкам.

Первой частью очевидно является охват, протяженность поля, воспринимаемого мной вполне привычно в русле моего знания и культуры; это поле может быть более или менее стилизованным, более или менее состоявшимся в зависимости от умения и удачи фотографа, но оно во всех случаях отсылает к блоку классической информации: восстание, Никарагуа со всеми знаками того и другого (несчастные бойцы в гражданской одежде, улицы в руинах, трупы, страдания и глаза индейцев с тяжелыми веками). Тысячи фотографий сде-

ланы в этом поле; в отношении их я могу, конечно, испытывать что-то вроде общего интереса; иногда они волнуют, но порожденная этим эмоция проходит через рациональное реле нравственной и политической культуры. Такие фото вызывают у меня обычный аффект, связанный с особого рода дрессировкой. Я не нахожу во французском языке слова, которое просто выражало бы этот вид человеческого интереса, но мне кажется, что нужное слово существует на латыни; это слово stadium, которое значит прежде всего не "обучение", а прилежание в чем-то, вкус к чему-то, что-то вроде общего усердия, немного суетливого, но лишенного особой остроты. Именно благодаря studium'y я интересуюсь многими фотоснимками — потому ли, что воспринимаю их как политические свидетельства, потому ли, что дегустирую их как добротные исторические полотна; в этих фигурах, выражениях лица, жестах, декорациях и действиях я участвую как человек культуры (эта коннотация содержится в слове stadium).

Вторая часть разбивает stadium (или его прерывает). На этот раз не я отправляюсь на ее поиски (подобно тому, как поле stadium'а покрывалось

моим суверенным сознанием) — это она как стрела вылетает со сцены и пронзает меня. Существует слово для обозначения этой раны, укола, отметины, оставляемой острым инструментом; это слово тем более мне подходит, что отсылает к идее пунктуации и что фото, о которых идет речь, как бы отмечены, иногда даже кишат этими чувствительными точками; ими являются именно отметины и раны. Этот второй элемент, который расстраивает studium, я обозначил бы словом punctum, ибо оно значит в числе прочего: укус, дырочка, пятнышко, небольшой разрез, а также бросок игральных костей4. Punctum в фотографии — это тот случай, который на меня нацеливается (но вместе с тем делает мне больно, ударяет меня).

Выделив таким образом в фотографии две темы (в основном полюбившиеся мне фото были построены на манер классической сонаты), я мог попеременно заниматься то одной из них, то другой.

Увы! многие фото при моем взгляде на них не подают признаков жизни. Но даже среди тех, которые в моих глазах обладают некоторым существованием, большинство вызывают во мне не более чем общий, так сказать вежливый, интерес; какой-либо punctum в них отсутствует: они нравятся или не нравятся мне без того, чтобы меня уколоть; studium полностью блокирует их, studium представляет собой весьма обширное поле апатичного желания, разнообразных интересов, непоследовательного вкуса: я люблю / я не люблю, I like / I don't. Studium относится к порядку to like, не to love, он мобилизует полу-желание, полу-воление; это тот же невыраженный, отполированный и безответственный интерес, что возникает в отношении людей, зрелищ, одежды, книг, которые считаются "на уровне".

Выискивать studium значит фатально сталкиваться с интересами фотографа, входить с ними в созвучие, одобрять или не одобрять их, но всегда их понимать, обсуждать наедине с собой, ибо куль-

тура (к которой восходит stadium) это контракт между творцами и потребителями. Studuim представляет собой некое образование (знание плюс владение манерами), позволяющее воссоединиться с Operator'oM, испытать намерения, которые обосновывают и одушевляют его практики, но испытать их как бы наоборот, в соответствии с моим волением как Spectator'a. Это как если бы я должен был вычитывать в Фотографии мифы фотографа и солидаризоваться с ними, на самом деле в них не веря. Эти мифы (а на что еще они нужны?) нацелены на то, чтобы примирить Фотографию и общество (да есть ли в этом необходимость? — Еще бы, Фотография — вещь опасная), наделяя ее функциями, представляющими собой алиби Фотографа. Функции эти таковы: информировать, представлять, застигать врасплох, означивать, вызывать желание. Я же, Spectator, с большим или меньшим удовольствием эти функции признаю, обогащаю ими свой stadium, который никогда не является моим наслаждением или моим страданием.

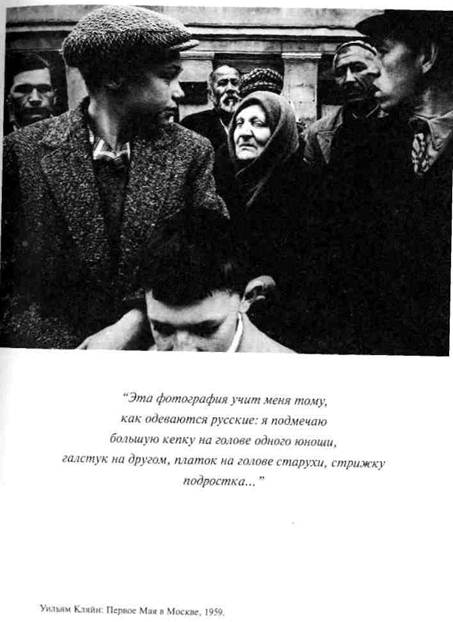

Поскольку Фотография — область чистой случайности и ничем иным быть не может (ведь изображено всегда нечто), — в противоположность тексту, который под неожиданным воздействием одного-единственного слова может перевести фразу с уровня описания на уровень рефлексии, — она незамедлительно выдает "детали", составляющие первичный материал этнологического знания. Делая фотографии празднования Первого мая в Москве, Уильям Кляйн сообщает мне, как одеваются русские люди (ведь об этом я ничего не знаю): я подмечаю большую кепку на голове одного юноши, гастук на другом, платок на голове старухи, стрижку подростка и т. д. и т. п. Я могу еще больше углубиться в детали и заметить, что многие из моделей Надара имели длинные ногти; вопрос этнографический: какие ногти носили в ту или иную эпоху? Об этом Фотография может сказать мне куда лучше портретной живописи. Она позволяет дойти до мельчайших деталей; она поставляет мне коллекцию частичных

|

объектов и может льстить заключенному во мне фетишизму, ибо имеется некое "я", любящее знание, испытывающее по отношению к нему что-то вроде влечения. Точно так же я люблю некоторые биографические особенности в жизни писателя, они восхищают меня наравне с фотографиями; я предложил назвать эти особенности "биографемами"; с Фотографией История поддерживает отношения того же рода, что биографемы с биографией.

Первый человек, увидевший первую фотографию, — если не считать Ньепса, который первый снимок сделал, — должно быть счел, что это — произведение живописи. Фотографию навязчиво преследовал и продолжает преследовать фантом Живописи (Мэйплторп изображает ветку ириса, как это мог бы сделать восточный художник); копируя и оспаривая живопись, фото превратило ее в абсолютную, отеческую Инстанцию (Reference),

как если бы у ее истоков стояла Картина (в плане техническом это верно лишь отчасти, поскольку камера-обскура, которой пользовались живописцы, явилась всего лишь одним из истоков Фотографии, а решающую роль здесь сыграло, вероятно, открытие в области химии). На этой стадии моего исследования ничто в эйдетическом плане не отличает фотографию, какой бы реалистической она ни была, от живописи. Так называемая "живописность" есть не более как утрированная форма того, чем Фото себя считает.

Мне, однако, представляется, что Фотография соприкасается с искусством не посредством Живописи, а посредством Театра. У истоков Фото обычно помещают Ньепса и Дагерра (даже если последний в какой-то мере узурпировал место первого); так вот Дагерр, в период, когда он завладел изобретением Ньепса, руководил театром- панорамой на площади Шато (в районе нынешней площади Республики), в котором использовались многочисленные световые эффекты. Камера-обскура лежала в основе изобретения трех сценических искусств: перспективной живописи, Фотографии и Диорамы; Фотография представляется мне стоя-

щей ближе всего к Театру благодаря уникальному передаточному механизму (возможно, кроме меня его никто не видит) — Смерти. Известно изначальное отношение театра к культу мертвых: первые актеры выделились из общины потому, что разыгрывали роли покойников; гримироваться значило маркировать свое тело одновременно как живое и как мертвое; по пояс выбеленные тела в тотемном театре, раскрашенное лицо актера китайского театра, грим на основе рисовой пасты в индийском Ката Кали, маска в японском театре Но. То же самое отношение я обнаруживаю в Фотографии. Это искусство, сколь бы ни исхитрялись сделать его живым (яростное желание "сделать живым" есть не что иное, как мифическое отрицание страха перед смертью), сродни первобытному театру, Живой Картине, изображению неподвижного, загримированного лица, за которым угадывается мертвец.

Я воображаю (а что еще мне остается делать, самому не будучи фотографом), что сущностное деяние Operator'a — застать что-то или кого-то (через маленькое отверстие в своей камере) врасплох, что это деяние достигает совершенства, когда совершается незаметно для фотографируемого субъекта. Из него непосредственно вытекают все фотографии, которые строятся на принципе (или, лучше сказать: на алиби) "шока"; фотографический "шок", ничего общего не имеющий с punctum'oM, заключается не столько в том, чтобы нанести травму, сколько в раскрытии того, что было скрыто столь надежно, что само действующее лицо его игнорировало или хранило в бессознательном. Отсюда следует весь набор "сюрпризов" (таковыми они представлются мне, Spectator'y, а самому Фотографу они видятся "достижениями").

Первая форма "сюрприза" — редкость (само собой разумеется, редкость референта); у некоего фотографа, с восторгом сообщают нам, четыре года работы ушло на то, чтобы составить фотоанто-

логию уродов (мужчина с двумя головами, женщина с тремя грудями, ребенок с хвостом и т. д. и т. п. — и у всех на устах улыбка). Другой "сюрприз" был хорошо известен уже Живописи, которая часто воспроизводила жест в такой точке его совершения, в какой обычный глаз не может его остановить (в другом тексте я назвал этот жест numen'ом исторической картины): Бонапарт в Яффе только что дотронулся до больных чумой, он отстраняет руку; пользуясь мгновенностью своего действия, Фото равным образом заставляет быстро разворачивающуюся сцену застыть в ее решающей фазе: так, во время пожара репортер Апестегуи снял женщину в момент, когда она выпрыгивала из окна. Третья форма "сюрприза" связана со смелым трюком (prouesse): "Вот уже полвека Гарольд Д. Эджертон фотографирует падение молочной капли в одну миллионную долю секунды" (не стоит и говорить, что фото в этом жанре меня не трогают и даже не интересуют; я слишком феноменолог, чтобы любить что-то кроме постижимой для меня видимости). Четвертого "сюрприза" фотограф добивается с помощью технических ухищрений: многократного экспонирования, оптических

искажений, намеренного использования некоторых дефектов (раскадрирование, размытость контуров, "смазанная" перспектива); неожиданными эффектами этого рода пользовались такие великие фотографы, как Жермен Круль, Кёртеш, Уильям Кляйн, но даже если я постигал их подрывную силу, они меня не убеждали. Пятый вид "сюрприза": случайная находка. Кёртеш фотографирует окно мансарды, из-за стекла на улицу выглядывают два античных бюста (я люблю Кёртеша, но не выношу юмора в музыке и в фотографии); сцена может быть "срежиссирована" самим фотографом, но в мире иллюстрированных журналов она "естественна", ее заснятие на пленку потребовало от добросовестного репортера гениального озарения, т.е. случая; пример: эмир в полном облачении катается на лыжах.

Все такого рода "сюрпризы" подчиняются принципу вызова (именно в силу этого они мне так чужды): фотограф, подобно акробату, должен пренебречь законами вероятного и даже просто возможного, в предельном случае он должен противостоять интересному. Фотография становится "изумительной" с того момента, когда перестают

понимать, с какой, собственно, целью она была сделана; что за интерес снимать против света нагого человека в дверном проеме, капот старого автомобиля в траве, грузовое судно на набережной, две скамейки в открытом поле, ягодицы женщины, стоящей перед окном деревенского дома, яйцо на голом животе (все эти снимки были премированы на конкурсе любительской фотографии)? В своей начальной фазе Фотография, для того чтобы поражать, должна запечатлять нечто значительное, но вскоре — в результате известной процедуры инверсии — она начинает объявлять значительным то, что запечатлевает. Тогда вершиной ценностной изощренности становится "все что угодно".

Поскольку любое фото случайно (и поэтому находится за пределами смысла), Фотография не может означивать (нацеливаться на всеобщность) иначе как надевая маску. Именно это выражение

справедливо употребляет Кальвино для означивания того, что превращает лицо в продукт общества и его истории. Это применимо к портрету Уильяма Кэсби в исполнении Аведона: в нем обнажена сущность рабства; маска это и есть смысл в его наиболее чистом виде (как это имело место в античном театре). В силу этого великие мастера фотопортрета были и великими мифологами: Надар — мифологом французской буржуазии, Зандер — немцев до прихода нацистов к власти в Германии, Аведон — нью-йоркского high-class.

Но вместе с тем маска — трудная область в фотографии. Создается впечатление, что общество с недоверием относится к чистому смыслу: оно хочет смысла, но хочет и того, чтобы он был (пользуясь языком кибернетики) окружен помехами, делающими его менее отчетливым. Поэтому фото, чей смысл (я не имею в виду чье-то воздействие) слишком выразителен, быстро подвергаются искажению: их потребляют эстетически, а не политически. Фотография Маски достаточно критична, чтобы вызывать беспокойство (в 1934 году нацисты наложили цензурный запрет на фотографии Августа Зандера по той причине, что его

|

"лица времени" не соответствовали их представлениям о расовом архетипе), но, с другой стороны, эта фотография слишком сдержанна (или слишком "утонченна"), чтобы основать подлинно эффективную, по крайней мере с точки зрения требований активистов, социальную критику; да и какая ангажированная наука способна признать интерес за физиогномикой? Разве сама по себе способность распознавать политический и нравственный смысл лица не является внеклассовой? Но даже и это преувеличение: Нотариус у Занде-ра проникнут чопорностью и самодовольством, его Судебный Исполнитель — самоутверждением и грубостью, но реальные нотариус и судебный исполнитель никогда не смогли бы прочитать эти знаки. Подобно дистанции, социальное наблюдение в данном случае с необходимостью проходит через реле утонченной эстетики, делающей его неэффективным; критическое отношение имеется лишь у тех, кто уже способен на критику. В этот тупик отчасти уперся Брехт: он неодобрительно относился к фотографии по причине ее слишком низкого, по его выражению, критического потенциала, но его собственный театр так

|

никогда и не сумел стать политически эффективным из-за утонченности и высокого качества его эстетики.

Если не принимать в расчет сферу Рекламы, где смысл должен быть ясным и отчетливым из меркантильных соображений, семиология Фотографии ограничивается выдающимися достижениями нескольких портретистов. В том же, что касается огромного числа "хороших" фотографий, самое большее, что о них можно сказать, это то, что в них говорит предмет, возбуждая вялые позывы к мысли. Добавим: даже это рискует показаться опасным. В предельном смысле не нужно никакого смысла вообще — так оно лучше. После переезда Кёртеша в США в 1937 году редакторы журнала "Life" отказывались публиковать его фотографии под тем предлогом, что те, как они выражались, "слишком выразительны"; они заставляли задумываться, подсказывали смысл, отличный от буквального. В основе своей Фотография бывает подрывной не тогда, когда пугает, потрясает и даже бичует, но когда она пребывает в задумчивости.

Старый дом, затененное крыльцо, черепица, облупившийся арабский орнамент; прислонившись к стене, сидит человек, пустынная улица, средиземноморское дерево (фото Чарльза Клиффорда "Альгамбра"): это старая, сделанная в 1854 году фотография затрагивает меня по той простой причине, что именно здесь я хочу жить. Это желание погружено во мне на большую глубину и имеет корни, неизвестные мне самому. Теплый климат? Средиземноморский, аполлонический миф? Заброшенность? Анонимность? Благородство? Что бы это ни было (во мне самом, в моих мотивировках, в моих фантазмах), я испытываю желание жить здесь с изяществом, а его, это чувство изящного, никогда не смогли бы удовлетворить туристические снимки. Фотографии пейзажей (урбанистических и сельских), на мой взгляд, должны быть обитаемыми, а не посещаемыми. Это желание проживания, которое я в себе ясно ощущаю, не является ни сновидческим (мне не грезится что-то экстравагантное), ни эмпирическим (у ме-

|

ня нет стремления купить себе дом по иллюстрированному проспекту агенства по продаже недвижимости); оно фантазматично и восходит к своего рода ясновидению, которое устремляет меня вперед, в направлении утопического времени, или же увлекает меня назад, сам не знаю куда: двойное движение, которое Бодлер воспел в "Приглашении к путешествию" и в "Предшествующей жизни". На фоне излюбленных пейзажей все происходит так, как если бы я был уверен, что я там уже был или должен был там оказаться. Фрейд как-то написал о материнском теле: "нет другого места, о котором можно с такой уверенностью сказать, что мы там уже были и т. д." Такова же и сущность подобной местности (избранной желанием): heimlich, пробуждающее во мне Мать (которая не причиняет никакого беспокойства).

Итак, обозрев тот благоразумный интерес, какой вызывали во мне некоторые фотографии, я

пришел к выводу, что studium, поскольку его не рассекает, не исполосовывает, зигзагоообразно не прорезает некая деталь (punctum), влекущая и ранящая меня, производит на свет очень распространенный (собственно говоря, наиболее распространенный) вид фото, который можно назвать унарной фотографией. В порождающей грамматике унарным называется преобразование, из основания которого следует одна-единственная серия (таковы следующие преобразования: пассивное, негативное, вопросительное и эмфатическое). Фотография унарна, поскольку она эмфатически трансформирует "реальность" без того, чтобы ее дублировать, приводить в движение (эмфатия и есть сила связности): она не признает никакого двойственного числа, никаких помех, ничего непрямого. Унарная фотография обладает всеми качествами банальности; ведь основным правилом вульгарной (т.е. школьной) риторики является "единство" композиции: "Сюжет, — гласит один из советов фотографу-любителю, — должен быть простым, свободным от безполезных аксессуаров. Общее название для всего этого — поиск единства."

Репортажные снимки очень часто являются унарными (унарная фотография вовсе не обязательно миролюбива). В такого рода изображениях отсутствует punctum; они могут шокировать (буквальное способно нанести травму), но они не могут причинять беспокойство; подобные фото в силах "орать", но не ранить. Репортажные фотографии воспринимаются с первого взгляда на них — и кончено. Я пролистываю их, не сохраняя в памяти; ни одна деталь в них (скрытая в каком-нибудь укромном закоулке) не прерывает процесса чтения; снимки этого рода меня интересуют (как и многое другое в мире), но я их не люблю.

Другим видом унарной фотографии являются порнографические снимки (я намеренно не говорю: эротические; эротика — это порнография де-центрированная, расщепленная). Нет ничего более гомогенного, чем порно в фотографии. Эти снимки всегда наивны, в них нет интенции и расчета. Подобно ярко освещенной витрине, на которой было бы выставлено единственное ювелирное украшение, порно полностью конституируется только одной вещью — сексом; ни единого вторичного, неуместного предмета, который бы полу-

скрывал, откладывал или отвлекал от главного. Доказательство от противного: Мэйплторп переводит половые органы, снятые крупным планом, из разряда порнографии в разряд эротики, фотографируя с очень близкого расстояния фактуру плавок; снимки перестают быть унарными, потому что меня заинтересовывает текстура ткани.

Иногда (увы! очень редко) в этом унарном пространстве меня привлекает какая-то "деталь". Я чувствую, что само ее присутствие меняет режим моего чтения, что я смотрю как бы на новое фото, наделенное в моих глазах высшей ценностью. Подобная "деталь" и есть punctum (то, что наносит мне укол).

Нельзя постулировать никакого правила соответствия между studium'oM и punctum'oм (когда этот последний на фото есть). Дело здесь в соприсутствии — вот единственное, что можно сказать. Монахини "просто случайно проходили" и оказа-

лись на заднем плане, когда Вессинг снимал солдат никарагуанской армии. С точки зрения реальности (которую, вероятно, разделяет Operator) присутствие "детали" находит объяснение во множестве причин: католическая церковь сильна во многих странах Латинской Америки; монахини бывают сестрами милосердия; им разрешено передвигаться и т. д. и т. п. Однако с моей точки зрения, с позиции Spectator'a, деталь послана случаем безо всяких причин; открывающаяся картина ни в коей мере не "составлена" по правилам творческой логики. Фото несомненно двойственно, но эта двойственность не является движущей силой некоего "развития", как это происходит в классическом дискурсе. Никакой анализ не пригодился бы мне для того, чтобы воспринять punctum (иногда, как мы увидим ниже, полезным может оказаться воспоминание); для этого нужно только, чтобы изображение было достаточно большим (иначе мне пришлось бы его внимательно разглядывать, от чего не было бы никакого толку) и чтобы с просторной страницы оно сошло мне прямо в глаза.

F

Очень часто punctum представляет собой "деталь", т. е. частичный объект. Поэтому привести примеры punctum'а означает некоторым образом открыть свою душу.

Передо мной семья чернокожих американцев, сфотографированная в 1926 году Джеймсом Ван дер Зее. Studium здесь понятен: в качестве примерного субъекта культуры я сочувственно интересуюсь тем, что сообщает это фото; сообщение его (ибо это "хорошее" фото) — респектабельность, семейственность, конформизм, парадность в одежде, устремление к продвижению по социальной лестнице с целью "украсить себя" атрибутами Белого Человека (старание, трогательное по своей наивности). Открывшееся зрелище меня заинтересовывает, но не "укалывает". А по-настоящему, странное дело, задевает меня широкий пояс сестры (или дочери), ее сложенные за спиной, как у школьницы, руки, но больше всего — зашнуровывающиеся ботинки (почему меня так трогает давно вышедшая из моды вещь? Я хочу сказать: к ка-

кому времени она меня отсылает?). В данном случае punctum вызывает у меня сильную симпатию, чуть ли не умиление. Впрочем punctum не оказывает морали и хорошему вкусу никакого особого предпочтения; он может быть и дурно воспитан. Уильям Кляйн в 1954 году сфотографировал мальчишек из итальянского квартала в Нью-Йорке; фото трогательное, забавное, но я с настойчивостью вглядываюсь в гнилые зубы маленького мальчика. В 1926 году Кёртеш сделал портрет молодого Тристана Тцара с моноклем, но то, что (благодаря дополнению к зрению, каковым является дар, благодать punctum'а) замечаю в нем я — это рука поэта на дверном проеме, большая рука с плохо вычищенными ногтями.

Punctum, каким бы молниеносным он ни был, обладает более или менее виртуальной силой экспансии. Она нередко имеет метонимический характер. У Кёртеша есть фотография 1921 года, где представлен слепой скрипач-цыган, которого ведет за руку мальчик; я же "умственным взором", заставляющим что-то добавить к этому снимку, вижу глинобитную дорогу; фактура этой дороги вселяет в меня уверенность, что она проходит по

|

|

Центральной Европе: моему восприятию доступен референт (в данном случае фото воистину превосходит само себя, а разве это не есть единственное доказательство его существования как искусства? Разве оно не хочет упразднить себя как meduim'a, стать не знаком, а самой вещью?), всем своим телом я опознаю местечки, мимо которых проходил во время прежних путешествий по Венгрии и Румынии.

Punctum подвержен также экспансии другого, менее прустовского, рода: оставаясь "деталью", он парадоксальным образом заполняет собой всю фотографию. Дуайн Мичелс (Duane Michals) сфотографировала Энди Уорхола: портрет вышел вызывающим, потому что Уорхол обеими руками закрывает лицо. У меня нет никакого желания комментировать эту интеллектуальную игру в прятки (она относится к области studium'a), ибо от меня Уорхол не скрывает ничего: я получаю возможность непосредственно "читать" его руки, a punctum'oM является не его жест, а немного отталкивающая фактура его ногтей "лопаткой", мягких и одновременно закругленных (cerne).

|

Поиск по сайту: