|

АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ОБЩЕЙ ТЕОРИИ ПЕРЕВОДА

ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРЕВОДА

Основным понятием теории перевода является, несомненно, само понятие «перевод». В любой работе, посвященной проблемам теории и практики перевода, неизбежно дается определение этому понятию, хотя иногда с разных, порой с совершенно противоположных позиций. Л.С.Бархударов, один из основоположников отечественной теории перевода, дает следующее определение: «Переводом называется процесс преобразования речевого произведения на одном языке в речевое произведение на другом языке при сохранении неизменного плана содержания, то есть значения»117. Согласно О.С.Ахмановой, перевод — это «передача информации, содержащейся в данном произведении речи, средствами другого языка»118. В представлении И.Р.Гальперина «перевод — это передача смыслового содержания и стилистических особенностей высказывания на одном языке средствами другого языка»118. Г.В. Колшанский считает, что «перевод как один из важнейших видов коммуникативной деятельности ориентируется прежде всего на полную и адекватную передачу языка-оригинала, содержащего всю совокупность импликаций языкового, социального и культурного плана»119. Обращает на себя внимание и определение А.В.Федорова: «Перевести — значит выразить верно и полно средствами одного языка то, что уже выражено ранее сред-

117 Бархударов Л. С. Язык и перевод: Вопросы общей и частной

117 Бархударов Л. С. Язык и перевод: Вопросы общей и частной

теории перевода. М: Междунар. отношения, 1975. СП.

118 С е м к о С. А. и др. Проблемы общей теории перевода. Таллинн:

«Валгус», 1988. С.9.

"9Там же. СЮ.

86 В.В.Сдо6нтов, О.ВЛетрова ♦ ТЕОРИЯ ПЕРЕВОДА

ствами другого языка»120. Во всех приведенных дефинициях перевод определяется как некая деятельность, осуществляемая переводчиком (хотя сам переводчик в этих определениях чаще всего подразумевается, но не называется). Следовательно, большая часть авторов определяют перевод именно как процесс, в результате которого появляется текст на ином языке. В теории перевода стало традиционным различение и разграничение перевода-процесса и перевода-результата (последний именуется также транслятом). Так, Анна Лилова пишет, что перевод как результат переводческой деятельности есть «аналог оригинала», а перевод как процесс — «это специфическая устная или письменная деятельность, направленная на пересоздание существующего на одном языке устного или письменного текста (произведения) на другом языке, при сохранении инвариантности содержания и качеств оригинала, а также авторской аутентичности»121.

ствами другого языка»120. Во всех приведенных дефинициях перевод определяется как некая деятельность, осуществляемая переводчиком (хотя сам переводчик в этих определениях чаще всего подразумевается, но не называется). Следовательно, большая часть авторов определяют перевод именно как процесс, в результате которого появляется текст на ином языке. В теории перевода стало традиционным различение и разграничение перевода-процесса и перевода-результата (последний именуется также транслятом). Так, Анна Лилова пишет, что перевод как результат переводческой деятельности есть «аналог оригинала», а перевод как процесс — «это специфическая устная или письменная деятельность, направленная на пересоздание существующего на одном языке устного или письменного текста (произведения) на другом языке, при сохранении инвариантности содержания и качеств оригинала, а также авторской аутентичности»121.

Приведенные определения имеют два существенных недостатка. Первый недостаток состоит в том, что перевод рассматривается как некий процесс, осуществляемый ради самого процесса. Из дефиниций не ясно, зачем нужно «преобразование речевого произведения на одном языке в речевое произведение на другом языке» или для чего осуществляется «передача информации, содержащейся в данном произведении речи, средствами другого языка». Рассмотрение перевода как деятельности ради самой деятельности лишает исследователей возможности определить все факторы, оказывающие воздействие на процесс перевода, установить сущность этого процесса. И даже указание А.В.Федорова на то, что «цель перевода — как можно ближе познакомить читателя (или слушателя), не знающего ИЯ (исходный язык), с данным текстом (или

120 Ф е д о р о в А. В. Основы общей теории перевода (Лингвистические проблемы). 4-е изд., перераб. и доп. М.: Высшая школа, 1983. СЮ. "'Таллинн: «Валгус», 1988. СЮ.

120 Ф е д о р о в А. В. Основы общей теории перевода (Лингвистические проблемы). 4-е изд., перераб. и доп. М.: Высшая школа, 1983. СЮ. "'Таллинн: «Валгус», 1988. СЮ.

содержанием устной речи)»122, не решает проблемы, ибо остается не ясным, а зачем нужно читателя или слушателя знакомить с данным текстом.

содержанием устной речи)»122, не решает проблемы, ибо остается не ясным, а зачем нужно читателя или слушателя знакомить с данным текстом.

В этом отношении более интересны определения перевода, авторы которых исходят из того, что перевод — это прежде всего целенаправленная деятельность, то есть деятельность, осуществляемая с определенной целью. Это так называемые «телеоло-

гические определения перевода»123, в которых перевод представляется как «создание текста, преследующего особую цель, играющего особую роль в языке, культуре и литературе иного языкового коллектива. Чаще всего эту роль усматривали в функции всесторонней репрезентации, полноправной замены текста оригинала. В этом случае перевод можно определить как способ обеспечить межъязыковую коммуникацию путем создания на ПЯ (переводящем языке) текста, предназначенного для полноправной замены оригинала (курсив мой. — B.C.)»124.

Вторым несомненным недостатком ранних определений перевода можно считать то, что они в явном или неявном виде предъявляют определенные требования к результату переводческого процесса («сохранение неизменного плана содержания», «выразить верно и полно то, что уже выражено средствами другого языка», «сохранение инвариантности содержания и качеств оригинала» и т.п.). Другими словами, всякое подобное определение является не определением «перевода вообще», а определением качественного, хорошего перевода.

122 Ф е д о р о в А. В. Основы общей теории перевода (Лингвистические

122 Ф е д о р о в А. В. Основы общей теории перевода (Лингвистические

проблемы). 4-е изд., перераб. и доп. М.: Высшая школа, 1983. С.10.

123 Телеология [гр. telos (teleos) цель +...логия) — учение, по которо

му все в природе устроено целесообразно и всякое развитие являет

ся осуществлением заранее предопределенных целей; в широком

смысле — наука о цели.

124 Комиссаров В. Н. Новые тенденции в переводоведении//

Информационно-коммуникативные аспекты перевода: Сб. науч.

трудов. Часть I. Н.Новгород: НГЛУ им. Н.А.Добролюбова, 1997. С.167.

88 В.В.Сдобников, О.В.Петрова ♦ ТЕОРИЯ ПЕРЕВОДА

Не случайно Ю.Найда иронично заметил, что «определений правильного перевода почти так же много, как и авторов, занимающихся обсуждением предмета»125. Предлагаемый Ю.Найдой обзор множества определений перевода свидетельствует о том, что большей частью исследователи определяют перевод либо через требования, предъявляемые переводчику (1. «Он должен понимать слово в оригинале и по смыслу, и по стилю», 2. «Он должен преодолеть различия между двумя лингвистическими структурами», 3. «Он должен в своем переводе воссоздать стилистическую структуру оригинала»), либо через требования, которым должен удовлетворять сам текст перевода. Ю.Найда формулирует четыре требования к переводу: 1) передавать смысл, 2) передавать дух и стиль оригинала, 3) обладать легкостью и естественностью изложения, 4) вызывать равнозначное впечатление. При этом Ю.Найда отмечает, что в некоторых случаях возникает серьезный конфликт между содержанием и формой (или между значением и стилем) и переводчику приходится жертвовать, либо тем, либо другим. В результате он приходит к выводу, что качество перевода можно оценивать с разных позиций, «и поэтому на вопрос — хороший это перевод или нет? — всегда будет множество вполне обоснованных ответов»126. К сожалению, подобный подход никак не способствует выявлению сущности перевода как вида целенаправленной деятельности и закреплению нашего понимания этой сущности в виде определения.

Не случайно Ю.Найда иронично заметил, что «определений правильного перевода почти так же много, как и авторов, занимающихся обсуждением предмета»125. Предлагаемый Ю.Найдой обзор множества определений перевода свидетельствует о том, что большей частью исследователи определяют перевод либо через требования, предъявляемые переводчику (1. «Он должен понимать слово в оригинале и по смыслу, и по стилю», 2. «Он должен преодолеть различия между двумя лингвистическими структурами», 3. «Он должен в своем переводе воссоздать стилистическую структуру оригинала»), либо через требования, которым должен удовлетворять сам текст перевода. Ю.Найда формулирует четыре требования к переводу: 1) передавать смысл, 2) передавать дух и стиль оригинала, 3) обладать легкостью и естественностью изложения, 4) вызывать равнозначное впечатление. При этом Ю.Найда отмечает, что в некоторых случаях возникает серьезный конфликт между содержанием и формой (или между значением и стилем) и переводчику приходится жертвовать, либо тем, либо другим. В результате он приходит к выводу, что качество перевода можно оценивать с разных позиций, «и поэтому на вопрос — хороший это перевод или нет? — всегда будет множество вполне обоснованных ответов»126. К сожалению, подобный подход никак не способствует выявлению сущности перевода как вида целенаправленной деятельности и закреплению нашего понимания этой сущности в виде определения.

Тем не менее, в некоторых работах предпринимались попытки преодалеть этот недостаток предлагаемых определений. Так, Питер Ньюмарк писал: «Если я определю акт перевода как. перенос значе-

'25Найда Юджин А. К науке переводить. Принципы соответствий // Вопросы теории перевода в зарубежной лингвистике: Сб. статей. М.: Междунар. отношения, 1978. С.121. 126Там же. С.125-126.

'25Найда Юджин А. К науке переводить. Принципы соответствий // Вопросы теории перевода в зарубежной лингвистике: Сб. статей. М.: Междунар. отношения, 1978. С.121. 126Там же. С.125-126.

ЧАСТЬ III. Проблемы общей теории перевода 89

единицы языка, всего текста или его части из одного языка в другой, то, возможно, мне удастся должным образом решить проблему, сделав акцент на содержании понятия значения, нежели на содержании понятий «эквивалентность», «идентичность», «сходство», «похожесть», «одинаковость», «соответствие» и т.п.»127. Вместе с тем, весьма показательно в этом отношении мнение С.А.Семко, который писал, что «дать определение некоего «бескачественного перевода» «перевода вообще» нельзя, поскольку такого перевода не существует. В дефинициях, требующих от результирующего перевода того или иного качества,... понятие «перевод вообще» имплицируется через понятие «хорошего» перевода: все, что не является «хорошим» переводом, есть «плохой» перевод или даже «неперевод». Именно таким образом любой дефиницией «хорошего» перевода удается охватить и «перевод вообще»128. Вряд ли, однако, можно согласиться с разделением результата переводческого процесса на перевод и «неперевод». Конечно, каждый конкретный текст перевода характеризуется определенным качеством, степенью близости к оригиналу в содержательном и формальном отношении. Однако, любой созданный в процессе двуязычной коммуникации текст, способный выполнять функцию репрезентации оригинала, заменять собой оригинал, должен рассматриваться как перевод в соответствии с телеологическим подходом к определению перевода. В таком определении перевода, как справедливо замечает В.Н.Комиссаров, центральным будет слово «предназначенного», «которое подчеркивает его телеологичность, независимость от того, в какой степени конкретный перевод отвечает своему предназначению,

единицы языка, всего текста или его части из одного языка в другой, то, возможно, мне удастся должным образом решить проблему, сделав акцент на содержании понятия значения, нежели на содержании понятий «эквивалентность», «идентичность», «сходство», «похожесть», «одинаковость», «соответствие» и т.п.»127. Вместе с тем, весьма показательно в этом отношении мнение С.А.Семко, который писал, что «дать определение некоего «бескачественного перевода» «перевода вообще» нельзя, поскольку такого перевода не существует. В дефинициях, требующих от результирующего перевода того или иного качества,... понятие «перевод вообще» имплицируется через понятие «хорошего» перевода: все, что не является «хорошим» переводом, есть «плохой» перевод или даже «неперевод». Именно таким образом любой дефиницией «хорошего» перевода удается охватить и «перевод вообще»128. Вряд ли, однако, можно согласиться с разделением результата переводческого процесса на перевод и «неперевод». Конечно, каждый конкретный текст перевода характеризуется определенным качеством, степенью близости к оригиналу в содержательном и формальном отношении. Однако, любой созданный в процессе двуязычной коммуникации текст, способный выполнять функцию репрезентации оригинала, заменять собой оригинал, должен рассматриваться как перевод в соответствии с телеологическим подходом к определению перевода. В таком определении перевода, как справедливо замечает В.Н.Комиссаров, центральным будет слово «предназначенного», «которое подчеркивает его телеологичность, независимость от того, в какой степени конкретный перевод отвечает своему предназначению,

'"NewmarkPeter. About Translation. Multilingual Matters Ltd., Clevedon, 1980. C.27.

'"NewmarkPeter. About Translation. Multilingual Matters Ltd., Clevedon, 1980. C.27.

128 С е м к о С. А. и др. Проблемы общей теории перевода. Таллинн: «Валгус», 1988. С. 12.

90 В.В.Сдобников, О.В.Петрова ♦ ТЕОРИЯ ПЕРЕВОДА

насколько он реально коммуникативно равноценен оригиналу»129.

насколько он реально коммуникативно равноценен оригиналу»129.

Телеологическому подходу к определению перевода предшествовали те подходы, согласно которым перевод рассматривается как межъязыковая коммуникация или особый вид языкового посредничества, призванный способствовать установлению коммуникации между носителями разных языков. Процесс межъязыковой коммуникации имеет сложную структуру, которая включает множество факторов, влияющих на условия ее протекания и ее конечный успех. Как отмечает Р.К.Миньяр-Белоручев, «науке о переводе приходится изучать и условия порождения исходного текста, и условия восприятия переводного текста, и социальный статус коммуникантов, и речевую ситуацию, и различные сопутствующие явления, что входит в сложное понятие коммуникации с использованием двух языков, которая и представляет собой объект науки о переводе»130.

Включение перевода в широкие рамки межъязыковой коммуникации привело исследователей к пониманию того, что перевод, по сути, является видом языкового посредничества. Языковое посредничество определяется В.Н.Комиссаровым как «преобразование исходного сообщения в такую языковую форму, которая может быть воспринята Рецептором... Языковой посредник должен извлекать информацию из текста исходного сообщения («оригинала» или «подлинника») и передавать ее на другом языке»131. Согласно В.Н.Комиссарову132, перевод — это вид языкового посредничества, кото-

129 К о м и с с а р о в В. Н. Новые тенденции в переводоведении//

129 К о м и с с а р о в В. Н. Новые тенденции в переводоведении//

Информационно-коммуникативные аспекты перевода: Сб. науч. тру

дов. Часть I. Н.Новгород: НГЛУ им. Н.А.Добролюбова, 1997. С.67-68.

130 М и н ь я р — БелоручевР. К. Общая теория перевода и устный

перевод. М.: Воениздат, 1980. С.7.

131 К о м и с с а р о в В. Н. Теория перевода (Лингвистические аспекты).

М.: Высшая школа, 1990. С.42.

132 Там же. С.43-45.

ЧАСТЬ I II. Проблемы общей теории перевода 91

рыйвсецело ориентирован на оригинал. Перевод рассматривается как иноязычная форма существо-вания сообщения, содержащегося в оригинале. Другими словами, тексты перевода и оригинала признаются коммуникативно равноценными, то есть способными выполнять одну и ту же функцию (или функции) в разных условиях коммуникации. Следовательно, задача перевода — обеспечить такой тип межъязыковой коммуникации, при котором создаваемый текст на языке Рецептора мог бы выступать в качестве полноценной коммуникативной замены оригинала и отождествляться Рецепторами перевода с оригиналом в функциональном, структурном и содержательном отношении.

рыйвсецело ориентирован на оригинал. Перевод рассматривается как иноязычная форма существо-вания сообщения, содержащегося в оригинале. Другими словами, тексты перевода и оригинала признаются коммуникативно равноценными, то есть способными выполнять одну и ту же функцию (или функции) в разных условиях коммуникации. Следовательно, задача перевода — обеспечить такой тип межъязыковой коммуникации, при котором создаваемый текст на языке Рецептора мог бы выступать в качестве полноценной коммуникативной замены оригинала и отождествляться Рецепторами перевода с оригиналом в функциональном, структурном и содержательном отношении.

Функциональное отождествление оригинала и перевода заключается в том, что перевод как бы приписывается автору оригинала, публикуется под его именем, обсуждается, цитируется и пр. так, как будто он и есть оригинал, только на другом языке. То есть он выполняет ту функцию, которой источник сообщения наделил сам оригинал. При этом совершенно не обязательно, чтобы текст перевода был максимально близок к тексту оригинала с точки зрения содержания и формы. В истории переводческой деятельности известны многие случаи, когда переводчики сознательно вносили в текст пространные добавления (вспомним хотя бы переводчика Ч.Диккенса на русский язык И.И.Введенского), разными способами «корректировали» оригинал, «улучшали» его, «склоняли его на наши нравы», добиваясь максимального приближения результирующего текста к восприятию носителей ПЯ. И все равно читатели считали, что они имеют дело с более-менее точным соответствием тексту оригинала.

Содержательное отождествление оригинала и перевода заключается в том, что Рецепторы перевода считают, что перевод полностью воспроизводит содержание оригинала, что в нем передается то же содержание средствами иного языка. В этом оп-

92 В.В.Сдобников, О.В.Петрова ♦ ТЕОРИЯ ПЕРЕВОДА

ределении, так же как и в случае с функциональным отождествлением перевода с оригиналом, важно указание на то, что Рецепторы перевода именно так считают, хотя на самом деле перевод может и не передавать точно и исчерпывающе содержание оригинала. Перевод может быть некачественным, откровенно плохим, но это не будет означать, что Рецепторы относятся к нему иначе, чем они отнеслись бы к оригиналу, если бы знали язык, на котором написан оригинал.

ределении, так же как и в случае с функциональным отождествлением перевода с оригиналом, важно указание на то, что Рецепторы перевода именно так считают, хотя на самом деле перевод может и не передавать точно и исчерпывающе содержание оригинала. Перевод может быть некачественным, откровенно плохим, но это не будет означать, что Рецепторы относятся к нему иначе, чем они отнеслись бы к оригиналу, если бы знали язык, на котором написан оригинал.

Структурное отождествление перевода с оригиналом заключается в том, что Рецепторы перевода считают, что перевод воспроизводит оригинал не только в целом, но и в частностях. Предполагается, что переводчик точно передает структуру и порядок изложения содержания в оригинале, не позволяет себе что-либо изменить, исключить или добавить от себя. Заметим, что это требование может и не выполняться, что, однако, не означает невозможность структурного отождествления перевода с оригиналом. Совокупность этих отношений отождествления, полностью соответствующая реальной действительности, то есть постоянно в действительности наблюдаемая, дает возможность утверждать, что перевод как результат — это, по сути, все, что выдается за перевод, и самый плохой текст (плохой с точки зрения соответствия оригиналу и соблюдения норм переводящего языка) имеет полное право считаться переводом и, как правило, считается таковым.

Таким образом, перевод можно определить как вид языкового посредничества, при котором на ПЯ создается текст, коммуникативно равноценный оригиналу, причем его коммуникативная равноценность проявляется в его отождествлении Рецепторами перевода с оригиналом в функциональном, содержательном и структурном отношении. Для пользующихся переводом он во всем заменяет оригинал, является его полноценным представителем133.

3Там же. С.45.

3Там же. С.45.

ЧАСТЬ III Проблемы общей теории перевода 93

В определении перевода, предложенном В.Н.Ко-миссаровым, обращает на себя внимание отсутствие каких-либо нормативных требований, которым должен отвечать текст перевода. Этому определению будет соответствовать любой процесс перевода и, следовательно, любой транслят. В этом заключается несомненное достоинство данного определения, которое по праву можно рассматривать как определение «перевода вообще».

В определении перевода, предложенном В.Н.Ко-миссаровым, обращает на себя внимание отсутствие каких-либо нормативных требований, которым должен отвечать текст перевода. Этому определению будет соответствовать любой процесс перевода и, следовательно, любой транслят. В этом заключается несомненное достоинство данного определения, которое по праву можно рассматривать как определение «перевода вообще».

Из приведенного определения следует, что целью перевода является создание текста, который выступал бы в качестве полноправной замены оригинала. При этом речь идет не о каком-то филологическом эксперименте по созданию аутентичных сами по себе текстов. И переводчик в процессе перевода удовлетворяет не личную потребность и не преследует личные цели. Перевод как целенаправленная деятельность удовлетворяет постоянно возникающую потребность общения между людьми, не владеющими общим языком, или, иначе говоря, людьми, разделенными лингвоэтническим барьером134. То есть, перевод удовлетворяет общественную потребность, а переводчик руководствуется предписанным ему общественным заказом. Как пишет Л.К.Латышев, сопоставив перевод с другими вида-Ми языкового посредничества, обобщив требования, предъявляемые к переводу на практике, и учтя тенденции его развития, можно сделать вывод, что перевод призван удовлетворить потребность общества в двуязычной коммуникации, в максимальной Мере приближенной к естественной, одноязычной коммуникации. Соответственно, можно говорить об общественном предназначении перевода, состоящем в том, чтобы обеспечить двуязычную коммуникацию в максимально возможной мере «по образу и подобию одноязычной»135. Исходя из этого, Л.К.Ла-

Л а т ы ш е в Л.К. Перевод: проблемы теории, практики и методики преподавания. М.: Просвещение, 1988. С.7. 135 Там же. С.9.

Л а т ы ш е в Л.К. Перевод: проблемы теории, практики и методики преподавания. М.: Просвещение, 1988. С.7. 135 Там же. С.9.

94 В.В.Сдобников, О.В.Петрова ♦ ТЕОРИЯ ПЕРЕВОДА

тышев дает следующее определение перевода: «Перевод — вид языкового посредничества, общественное предназначение которого заключается в том, чтобы в максимально возможной мере приблизить опосредованную двуязычную коммуникацию по полноте, эффективности и естественности общения к обычной одноязычной коммуникации»136. И перевод объективно выполняет свое общественное предназначение, о чем свидетельствует тот факт, что несмотря на наличие языкового посредника в акте межъязыковой коммуникации, люди, общающиеся с помощью перевода, общаются непосредственно, «напрямую». Общение всегда осуществляется между читателем перевода и автором, между создателями рекламы на одном языке и получателями перевода этой рекламы на другой язык, между оратором на конференции и иноязычными слушателями в зале, между представителями сторон в ходе официальных переговоров. Так что и определение, предложенное Л.К.Латышевым, раскрывает существенные особенности перевода как вида человеческой деятельности.

тышев дает следующее определение перевода: «Перевод — вид языкового посредничества, общественное предназначение которого заключается в том, чтобы в максимально возможной мере приблизить опосредованную двуязычную коммуникацию по полноте, эффективности и естественности общения к обычной одноязычной коммуникации»136. И перевод объективно выполняет свое общественное предназначение, о чем свидетельствует тот факт, что несмотря на наличие языкового посредника в акте межъязыковой коммуникации, люди, общающиеся с помощью перевода, общаются непосредственно, «напрямую». Общение всегда осуществляется между читателем перевода и автором, между создателями рекламы на одном языке и получателями перевода этой рекламы на другой язык, между оратором на конференции и иноязычными слушателями в зале, между представителями сторон в ходе официальных переговоров. Так что и определение, предложенное Л.К.Латышевым, раскрывает существенные особенности перевода как вида человеческой деятельности.

Однако вряд ли можно согласиться с утверждением Льва Константиновича Латышева о том, что «общественное предназначение перевода находит свое отражение... в таких традиционных требованиях, согласно которым текст перевода должен восприниматься получателем так же, как он воспринял бы текст оригинала, если бы он владел соответствующим языком, и читался бы так же, как оригинал, то есть чтобы по языку перевода не чувствовалось его иностранное происхождение»137. Здесь уже звучит определенное требование к качеству перевода, подразумевающие, что если текст перевода не читается так же, как оригинал, либо чувствуется его иностранное происхождение, то он не выполняет

136Л а т ы ш е в Л.К. Перевод: проблемы теории, практики и методики преподавания. М.: Просвещение, 1988. 137 Там же. СЮ.

136Л а т ы ш е в Л.К. Перевод: проблемы теории, практики и методики преподавания. М.: Просвещение, 1988. 137 Там же. СЮ.

ЧАСТЬ III Проблемы общей теории перевода 95

_____________________________________________

своего общественного предназначения и, следовательно, не может рассматриваться в качестве перевода. Но ведь все эти характеристики, пусть даже и снижающие качество перевода, не препятствуют ему выполнять функцию замены текста оригинала. Тем более сомнительно звучит утверждение, что «существующее как элемент общественного сознания общественное предназначение перевода начинает актуально осознаваться членами общества (особенно не являющимися специалистами в области перевода), как правило, лишь в тех случаях, когда перевод в чем-то не соответствует этому предназначению: «Перевод неточен», «Перевод слишком далек от оригинала (чересчур вольный)», «Этот перевод на русский язык звучит не по-русски» — вот наиболее типичные претензии к качеству перевода»138. Представляется, что претензии к качеству перевода может предъявлять только человек, владеющий обоими языками, участвующими в переводческом процессе, и давший себе труд сравнить текст перевода с текстом оригинала (с последующей оценкой типа «неточный», «вольный»). На самом деле предназначение перевода как средства обеспечить двуязычную коммуникацию по «образу и подобию одноязычной» осознается участниками переводной коммуникации каждый раз, когда они пользуются текстом перевода в устной или письменной форме, независимо от его качества, либо — как второй вариант — может и не осознаваться ими, опять же независимо от качества текста перевода. Что реально осознается Рецепторами перевода в тех случаях, когда перевод не характеризуется оптимальным Качеством, так это не то, что перевод не способен выполнить свое общественное предназначение, а То, что он недостаточно успешно выполняет свое предназначение, не обеспечивая абсолютную полноту межъязыковой и межкультурной коммуника-

138 Там же. СП.

138 Там же. СП.

96 В.В.Сдобников, О.В.Петрова * ТЕОРИЯ ПЕРЕВОДА

ции, но обеспечивая коммуникацию в целом. Рецепторы в этом случае способны сформировать собственное мнение о тексте перевода как недостаточно соответствующем оригиналу, но они не могут без него обойтись.

ции, но обеспечивая коммуникацию в целом. Рецепторы в этом случае способны сформировать собственное мнение о тексте перевода как недостаточно соответствующем оригиналу, но они не могут без него обойтись.

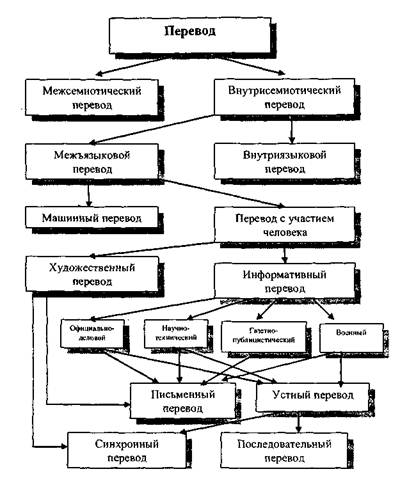

КЛАССИФИКАЦИИ ВИДОВ ПЕРЕВОДА

Реальная переводческая деятельность осуществляется переводчиками в различных условиях; переводимые тексты весьма разнообразны по тематике, языку, жанровой принадлежности; переводы выполняются в письменной или устной форме, к переводчикам предъявляются неодинаковые требования в отношении точности и полноты перевода и т.д.139. Все это обусловливает существование разных видов перевода, каждый из которых, оставаясь переводом в своей общелингвистической основе, может иметь существенные особенности, что, в свою очередь, вызывает необходимость научной классификации видов переводческой деятельности.

В теории перевода существуют две основные классификации видов перевода: по характеру переводимых текстов и по характеру действий переводчика в процессе перевода.

В соответствии с жанрово-стилистической классификацией перевода выделяют два функциональных вида перевода: художественный перевод и информативный (специальный) перевод. Противопоставление художественного перевода информативному основано на противопоставлении художественных текстов специальным текстам с точки зрения основных функций, выполняемых текстами. Для художественного текста основной является художественно-эстетическая, или поэтическая функция. Для специальных текстов основной является функция сообщения, информирования.

139 К о м и с с а р о в В. Н. Теория перевода (Лингвистические аспекты). М: Высш. шк., 1990. С.94.

139 К о м и с с а р о в В. Н. Теория перевода (Лингвистические аспекты). М: Высш. шк., 1990. С.94.

ЧАСТЬIII. Проблемы общей теории перевода 97

_________________________________________

Художественным переводом называется перевод произведений художественной литературы, основ-ная задача которого заключается в порождении на ПЯ речевого произведения, способного оказывать художественно-эстетическое воздействие на получателя перевода. Соответственно, информативным переводом называется перевод специальных текстов, основная функция которых заключается в сообщении каких-то сведений, а не в художественно-эстетическом воздействии на читателя. К таким текстам относят все материалы научного, делового, общественно-политического, бытового и пр. характера. В.Н.Комиссаров к информативным текстам относит также детективные (полицейские) рассказы, описания путешествий, очерки и тому подобные произведения, «где преобладает чисто информационное повествование»140. Можно согласиться с тем, что очерки и описания путешествий выполняют основную функцию сообщения. Но что касается детективных рассказов, то вряд ли в них основным является сообщение каких-то сведений. Представляется, что сама информация в детективных произведениях подается таким образом, чтобы вызвать у читателя какие-то эмоции, воздействовать на его эмоциональную сферу, по крайней мере вызвать заинтересованность в продолжении чтения. В.Н.Комиссаров и сам признает, что «в оригинале, требующем, в целом, художественного перевода, могут быть отдельные части, выполняющие исключительно информационные функции, и, напротив, в переводе информативного текста могут быть элементы художественного перевода»140. Представляется, что весь художественный текст в целом является источ-ником различных видов информации, в то время как в информационных текстах (например, обществен-но-публицистических) могут использоваться с высокой степенью концентрации элементы художе-

'* Там же. С. 97. 4-4274

'* Там же. С. 97. 4-4274

98 В.В.Сдобников, О.ВЛетрова ♦ ТЕОРИЯ ПЕРЕВОДА

ственной речи, и тогда переводчику приходится решать проблемы, характерные, скорее, для художественного перевода. Это означает, что деление перевода на художественный и информативный условно и ориентируется исключительно на основные (доминантные) функции, выполняемые переводимыми текстами.

ственной речи, и тогда переводчику приходится решать проблемы, характерные, скорее, для художественного перевода. Это означает, что деление перевода на художественный и информативный условно и ориентируется исключительно на основные (доминантные) функции, выполняемые переводимыми текстами.

В информативном переводе далее выделяются различные подвиды в зависимости от принадлежности оригинала к определенному функциональному стилю ИЯ (общественно-политический перевод, перевод газетно-информационных материалов, научно-технический перевод, официально-деловой перевод, военный перевод, перевод рекламных материалов, перевод патентов и т.п.).

Классификация в зависимости от характера речевых действий переводчика носит название психолингвистической классификации перевода. Данная классификация учитывает способ восприятия текста оригинала и способ создания текста перевода, и подразделяет переводческую деятельность на письменный перевод и устный перевод.

Л.С.Бархударов предлагает более дробное деление видов переводческой деятельности141, различая следующие виды перевода:

1) письменно-письменный перевод, или пись

менный перевод письменного текста. В этом случае

оба языка употребляются в письменной форме.

2) Устно-устный перевод, или устный перевод ус

тного текста. Оба языка употребляются в устной

форме. В пределах этого вида перевода существу

ют разновидности: последовательный перевод и

синхронный перевод. Последовательный перевод

осуществляется либо после произнесения всего тек

ста оригинала («собственно последовательный пе

ревод монологической речи»), либо в паузах оратор-

141 Б а р х у д а р о в Л. С. Язык и перевод (Вопросы общей и частной теории перевода). М.: Междунар. отношения, 1975. С.46-49.

141 Б а р х у д а р о в Л. С. Язык и перевод (Вопросы общей и частной теории перевода). М.: Междунар. отношения, 1975. С.46-49.

ЧАСТЬ III. Проблемы общей теории перевода 99

_________

ской речи после произнесения оратором несколь-ких предложений или одного предложения («абзац-но-фразовый перевод»). Синхронный перевод осуществляется одновременно с произнесением оригинала оратором, то есть в синхронном переводе происходит одновременно, синхронно восприятие текста оригинала и порождение текста перевода. Естественно, синхронный перевод несколько отстает от ораторской речи (такое отставание называется синфазностью перевода, или фазовым сдвигом), либо несколько забегает вперед по сравнению с ораторской речью, что становится возможным благодаря так называемому механизму вероятностного прогнозирования142.

3) Письменно-устный перевод, или устный пере

вод письменного текста: ИЯ употребляется в пись

менной форме, ПЯ — в устной. Здесь также возмож

ны две разновидности: перевод может осуществ

ляться одновременно с чтением оригинала про себя

или же последовательно, после прочтения всего

текста оригинала или поабзацно. Эти подвиды пись

менно-устного перевода можно условно назвать

«собственно переводом с листа» и «переводом с ли

ста с подготовкой».

4) Устно-письменный перевод, или письменный

перевод устного текста. ИЯ употребляется в устной

форме, ПЯ — в письменной. На практике подобный

вид перевода используется редко. Пожалуй, чаще

всего он используется в учебных целях, на занятиях

по практике перевода или практике иностранного

языка в форме диктанта-перевода. Вместе с тем

можно допустить использование этого вида перево

да в форме перевода устных текстов, записанных

на магнитофон или диктофон.

В целом же, каждый из указанных видов перевода соотносится с двумя главными видами: письмен-

Более подробно о последовательном и синхронном переводе см. в Разделе «Основы теории устного перевода».

Более подробно о последовательном и синхронном переводе см. в Разделе «Основы теории устного перевода».

4*

100 В.В.Сдобнков, О.В.Петрова ♦ ТЕОРИЯ ПЕРЕВОДА

ный перевод и устный перевод. Различия между письменным и устным переводом можно обозначить следующим образом:

ный перевод и устный перевод. Различия между письменным и устным переводом можно обозначить следующим образом:

• В письменном переводе переводчик не огра

ничен жесткими временными рамками, он может в

любой момент прервать перевод, вернуться к уже

переведенному отрезку речи, потратить дополни

тельное время на обдумывание варианта перевода.

В устном переводе действия переводчика строго ог

раничены по времени темпом ораторской речи, не

обходимостью выдавать перевод одновременно со

звучанием ораторской речи или сразу же после про

изнесения соответствующего текста (или его части)

оратором.

• В каждом из этих видов перевода переводчик

имеет дело с неодинаковыми отрезками оригина

ла. В письменном переводе переводчик переводит

одно высказывание за другим, но в его распоряже

нии имеется весь текст, и обычно процесс перево

да начинается с ознакомления переводчика со всем

текстом. Поэтому каждая переводимая в дальней

шем единица воспринимается именно как едини

ца данного текста. В устном переводе переводчик

воспринимает и переводит текст небольшими сег

ментами по мере их произнесения оратором и не

может обращаться в процессе перевода к другим

сегментам или анализировать содержание текста

в целом.

• Письменный и устный перевод различаются и

по характеру связи с участниками межъязыковой

коммуникации. Как правило, письменный перевод

чик не общается с автором оригинала и с получате

лями текста перевода непосредственно в процессе

перевода. К тому же, автор оригинала мог жить не

сколько столетий назад, а текст перевода может

читаться получателями через 'много десятилетий

после смерти переводчика. В устном переводе пе

реводчик находится в непосредственном контакте

со всеми участниками межъязыкового общения, что

ЧАСТЬ III. Проблемы общей теории перевода 101

позволяет ему устанавливать обратную связь с участниками коммуникации. Непосредственное обще-ние в процессе устного перевода позволяет перевод-чику анализировать и оценивать особенности самих коммуникантов, которые могут влиять на ход ком-муникации, оценивать их реакцию на перевод и корректировать свою стратегию в зависимости от этой реакции.

• Письменный и устный перевод различаются также и «направлением» перевода, то есть характером соотношения участвующих в акте коммуникации языков. В письменном переводе соотношение языков постоянное, перевод осуществляется всегда «в одну сторону» (например, с английского языка на русский), в то время как в устном переводе это соотношение языков и «направление» перевода могут меняться, как в случае двустороннего перевода беседы (каждый из коммуникантов последовательно выступает то в роли Источника, то в роли Рецептора).

Как уже было сказано, это две основные классификации видов переводческой деятельности. Использование иных критериев может привести к созданию других классификаций перевода. Виды перевода можно классифицировать по следующим критериям:

—по участию человека в процессе перевода («ма

шинный перевод» в противопоставлении переводу

с участием человека);

—по типу и однородности использованных в про

цессе коммуникации семиотических систем (меж

семиотический перевод и внутрисемиотический

перевод, в рамках внутрисемиотического перевода

различают межъязыковой перевод и внутриязыко

вой перевод).

Одновременное использование всех критериев дает возможность построить всеобъемлющую классификацию видов переводческой деятельности.

В.В.Сдобников, О.В.Петрова *ТЕ0РИЯ ПЕРЕВОДА

ный перевод и устный перевод. Различия между письменным и устным переводом можно обозначить следующим образом:

ный перевод и устный перевод. Различия между письменным и устным переводом можно обозначить следующим образом:

• В письменном переводе переводчик не огра

ничен жесткими временными рамками, он может в

любой момент прервать перевод, вернуться к уже

переведенному отрезку речи, потратить дополни

тельное время на обдумывание варианта перевода.

В устном переводе действия переводчика строго ог

раничены по времени темпом ораторской речи, не

обходимостью выдавать перевод одновременно со

звучанием ораторской речи или сразу же после про

изнесения соответствующего текста (или его части)

оратором.

• В каждом из этих видов перевода переводчик

имеет дело с неодинаковыми отрезками оригина

ла. В письменном переводе переводчик переводит

одно высказывание за другим, но в его распоряже

нии имеется весь текст, и обычно процесс перево

да начинается с ознакомления переводчика со всем

текстом. Поэтому каждая переводимая в дальней

шем единица воспринимается именно как едини

ца данного текста. В устном переводе переводчик

воспринимает и переводит текст небольшими сег-

ментами по мере их произнесения оратором и не

может обращаться в процессе перевода к другим

сегментам или анализировать содержание текста

в целом.

• Письменный и устный перевод различаются и

по характеру связи с участниками межъязыковой

коммуникации. Как правило, письменный перевод

чик не общается с автором оригинала и с получате

лями текста перевода непосредственно в процессе

перевода. К тому же, автор оригинала мог жить не

сколько столетий назад, а текст перевода может

читаться получателями через -много десятилетий

после смерти переводчика. В устном переводе пе

реводчик находится в непосредственном контакте

со всеми участниками межъязыкового общения, что

ЧАСТЬ III. Проблемы общей теории перевода 101

позволяет ему устанавливать обратную связь с участниками коммуникации. Непосредственное общение в процессе устного перевода позволяет переводчику анализировать и оценивать особенности самих коммуникантов, которые могут влиять на ход коммуникации, оценивать их реакцию на перевод и корректировать свою стратегию в зависимости от этой реакции.

позволяет ему устанавливать обратную связь с участниками коммуникации. Непосредственное общение в процессе устного перевода позволяет переводчику анализировать и оценивать особенности самих коммуникантов, которые могут влиять на ход коммуникации, оценивать их реакцию на перевод и корректировать свою стратегию в зависимости от этой реакции.

• Письменный и устный перевод различаются также и «направлением» перевода, то есть характером соотношения участвующих в акте коммуникации языков. В письменном переводе соотношение языков постоянное, перевод осуществляется всегда «в одну сторону» (например, с английского языка на русский), в то время как в устном переводе это соотношение языков и «направление» перевода могут меняться, как в случае двустороннего перевода беседы (каждый из коммуникантов последовательно выступает то в роли Источника, то в роли Рецептора).

Как уже было сказано, это две основные классификации видов переводческой деятельности. Использование иных критериев может привести к созданию других классификаций перевода. Виды перевода можно классифицировать по следующим критериям:

—по участию человека в процессе перевода («ма

шинный перевод» в противопоставлении переводу

с участием человека);

—по типу и однородности использованных в про

цессе коммуникации семиотических систем (меж

семиотический перевод и внутрисемиотический

перевод, в рамках внутрисемиотического перевода

различают межъязыковой перевод и внутриязыко

вой перевод).

Одновременное использование всех критериев дает возможность построить всеобъемлющую классификацию видов переводческой деятельности.

102 В.В.Сдобников, О.В.Петрова ♦ ТЕОРИЯ ПЕРЕВОДА

ЧАСТЬ III. Проблемы общей теории перевода 103

Данная классификация, вовсе не претендуя на полноту описания и абсолютную логичность построения, тем не менее позволяет более точно описать виды переводческой деятельности с учетом их особенностей. В этом описании сомнение может вызвать соотнесение жанрово-стилистической и психолингвистической классификаций. Например, традиционно художественный перевод представлялся как перевод, осуществляемый в письменной форме (письменно-письменный перевод). Вместе с тем, есть все основания считать, что синхронный перевод кинофильмов также относится к художественному переводу, однако, осуществляемому в устной форме (устно-устный перевод). Официально-деловой, научно-технический переводы могут осуществляться как в традиционной письменной, так и в устной форме (перевод устных выступлений на конференциях, в ходе официальных переговоров и т.п.).

Данная классификация, вовсе не претендуя на полноту описания и абсолютную логичность построения, тем не менее позволяет более точно описать виды переводческой деятельности с учетом их особенностей. В этом описании сомнение может вызвать соотнесение жанрово-стилистической и психолингвистической классификаций. Например, традиционно художественный перевод представлялся как перевод, осуществляемый в письменной форме (письменно-письменный перевод). Вместе с тем, есть все основания считать, что синхронный перевод кинофильмов также относится к художественному переводу, однако, осуществляемому в устной форме (устно-устный перевод). Официально-деловой, научно-технический переводы могут осуществляться как в традиционной письменной, так и в устной форме (перевод устных выступлений на конференциях, в ходе официальных переговоров и т.п.).

ДРУГИЕ ВИДЫ ЯЗЫКОВОГО ПОСРЕДНИЧЕСТВА

Понятие языкового посредничества шире понятия перевода: перевод есть лишь один из видов языкового посредничества. Прочие виды языкового посредничества называются адаптивным транскодированием. По определению В.Н.Комиссарова, адаптивное транскодирование — это вид языкового посредничества, при котором происходит не только перенос информации с одного языка на другой, но и ее преобразование (адаптация) с целью изложить ее в иной форме, определяемой не организацией этой информации в оригинале, а особой задачей межъязыковой коммуникации. Специфика адаптивного транскодирования определяется ориентацией языкового посредничества на конкретную группу рецепторов перевода или на заданную форму преобразования информации, содержащейся в оригинале143. Созданный в результате адаптивно-

143К о м и с с а р о в В. Н. Теория перевода Лингвистические аспекты^ М.: Высш. шк., 1990. С. 48.

143К о м и с с а р о в В. Н. Теория перевода Лингвистические аспекты^ М.: Высш. шк., 1990. С. 48.

В.В.Сдобников, О.В.Петрова ♦ ТЕОРИЯ ПЕРЕВОДА

го транскодирования текст не претендует на полноценную замену оригинала.

го транскодирования текст не претендует на полноценную замену оригинала.

'На практике используют следующие виды адаптивного транскодирования:

Сокращенный перевод заключается в опущении при переводе отдельных частей оригинала по моральным, политическим или иным соображениям практического характера. При этом остальные части оригинала передаются коммуникативно равноценными отрезками речи на ПЯ, хотя весь оригинал воспроизводится лишь частично.

Адаптированный перевод заключается в упрощении и пояснении структуры и содержания оригинала в процессе перевода с целью облегчить восприятие текста отдельными группами получателей, не обладающих достаточными знаниями или жизненным опытом. Чаще всего этот вид адаптивного транскодирования используется при переводе «взрослых» произведений в расчете на детей, либо при переводе сложного научного текста в расчете на широкий круг читателей.

Следует иметь в виду, что некоторые авторы в описании этого вида адаптивного транскодирования используют термин «пересказ»144. По сути, пересказ и адаптированный перевод — это одно и то же.

По мнению В.Н.Комиссарова, эти два вида адаптивного транскодирования — сокращенный перевод и адаптированный перевод — более остальных близки к собственно переводу, поскольку в этих случаях сохраняется частичное функциональное отождествление исходного и конечного текстов, при этом структура и содержание текста преднамеренно изменяются145.

Большинство же видов адаптивного транскодирования не предполагают даже частичного функци-

|44Л а т ы ш е в Л. К. Перевод: проблемы теории, практики и методики преподавания. М.: Просвещение, 1988. С. 8.

|44Л а т ы ш е в Л. К. Перевод: проблемы теории, практики и методики преподавания. М.: Просвещение, 1988. С. 8.

145 Комиссаров В. Н. Теория перевода (Лингвистические аспекты). М.: Высш. шк„ 1990. С. 49.

4AGb III. Проблемы общей теории перевода 105

онального отождествления исходного и конечного текстов, и уж тем более не допускают сохранения структурного или содержательного отождествления разноязычных текстов. Они предназначены для более или менее полной передачи содержания исходного текста в той форме, которая необходима для достижения целей межъязыковой коммуникации. Причем, эта форма может изначально задаваться переводчику, как правило, одним из коммуникантов (обычно заказчиком): «Мне не нужен полный перевод», «Переведите основное, самое главное» и т.п.

онального отождествления исходного и конечного текстов, и уж тем более не допускают сохранения структурного или содержательного отождествления разноязычных текстов. Они предназначены для более или менее полной передачи содержания исходного текста в той форме, которая необходима для достижения целей межъязыковой коммуникации. Причем, эта форма может изначально задаваться переводчику, как правило, одним из коммуникантов (обычно заказчиком): «Мне не нужен полный перевод», «Переведите основное, самое главное» и т.п.

Одним из таких видов адаптивного транскодирования является реферирование, в процессе которого сокращается объем первичного документа при сохранении наиболее существенных элементов его содержания.

Выделяют и еще один вид адаптивного транскодирования, который Л.К.Латышев именует тексту-ализацией интенций146. Суть его заключается в том, что коммуникант не формулирует текст, подлежащий переводу или адаптации, а ставит перед языковым посредником коммуникативные задачи типа: «Спросите то-то», «Узнайте это», «Постарайтесь добиться того-то» и т.п. После этого переводчик, не имея оригинала, сам формулирует текст на языке перевода, то есть преобразует интенции коммуниканта в текст на другом языке.

На практике существуют и «гибридные» виды адаптивного транскодирования, объединяющие в себе черты и элементы двух или более видов. При этом следует иметь в виду, что общим для всех видов адаптивного транскодирования является то, что для каждого из них изначально задается примерный объем и правила изложения информации, содержащейся в исходном тексте, что и облегчает ее восприятие конечным получателем и способствует достижению целей межъязыковой коммуникации.

"ЛатышевЛ.К. Перевод: проблемы теории, практики и методики преподавания. М: Просвещение, 1988. С.8-9.

"ЛатышевЛ.К. Перевод: проблемы теории, практики и методики преподавания. М: Просвещение, 1988. С.8-9.

106 В.В.Сдобников, О.В.Петрова ♦ ТЕОРИЯ ПЕРЕВОДА

ФУНКЦИИ РЕЧЕВОГО СООБЩЕНИЯ И ФУНКЦИИ ПЕРЕВОДЧИКА

ФУНКЦИИ РЕЧЕВОГО СООБЩЕНИЯ И ФУНКЦИИ ПЕРЕВОДЧИКА

Перевод как вид языкового посредничества в условиях межъязыковой и межкультурной коммуникации направлен на передачу функций речевого сообщения. Функции речевого сообщения вполне соотносимы с функциями языка. Роман Якобсон выделял шесть основных функций речевой коммуникации: коммуникативная (референтивная, денотативная), апеллятивная, поэтическая, экспрессивная, фатическая, метаязыковая147. Каждая из указанных функций соответствует одному из элементов речевой коммуникации (адресант, адресат, контекст, сообщение, контакт, код). Исходя из этого, можно предложить шесть основных функций речевого сообщения: денотативная функция, связанная с описанием предметной ситуации; экспрессивная, выражающая отношение говорящего к тексту; волеизъявительная, передающая предписания и команды; металингвистическая ( метаязыковая ), характеризуемая установкой на сам используемый в коммуникации язык; контактоустановительная, или фатическая, связанная с поддержанием контакта между участниками коммуникации; поэтическая, при которой акцент делается на языковой форме148. Рассмотрим более подробно каждую из этих функций перевода.

Денотативная функция означает описание предметных ситуаций, передача в переводе информации о внеязыковой действительности. Она соотносится с контекстом, направлена на контекст как элемент речевой коммуникации (по Р.Якобсону). Считается, что для практики перевода именно денотативная функция имеет первостепенное значение148, так как

147 Я к о б с о н Р. Лингвистика и поэтика//Структурализм: «за» и «против». М.: Прогресс, 1975. С.198.

147 Я к о б с о н Р. Лингвистика и поэтика//Структурализм: «за» и «против». М.: Прогресс, 1975. С.198.

148Б р е у с Е. В. Основы теории и практики перевода с русского языка на английский: Учебное пособие. М.: Изд-во УРАО, 1998. С.7.

ЧАСТЬ III. Проблемы общей теории перевода 107

задача перевода — передать содержание исходного сообщения (что, заметим, верно лишь отчасти и лишь применительно к отдельным видам перевода).

задача перевода — передать содержание исходного сообщения (что, заметим, верно лишь отчасти и лишь применительно к отдельным видам перевода).

Другой важной функцией речевого сообщения является экспрессивная (эмотивная) функция, сосредоточенная на адресанте. Она имеет целью прямое выражение отношения говорящего к тому, о чем он говорит. Эта характеристика речевого акта учитывается переводчиком как на этапе восприятия, анализа исходного сообщения, так и на этапе синтеза, то есть создания текста перевода. Переводчик при этом соизмеряет экспрессивность конечного и исходного сообщений, принимая во внимание, что внешне однотипные средства языка подлинника и языка перевода иногда резко отличаются друг от друга по степени экспрессивности (например, инверсия в английском языке и в русском)149.

Поэтическая функция акцентирует внимание участников речевого акта на самой форме речевого высказывания. Как пишет Р.Якобсон, поэтическая функция языка — это «направленность... на сообщение, как таковое, сосредоточение внимания на сообщении ради него самого»150. В качестве иллюстрации Р.Якобсон приводит следующий пример:

— Почему ты всегда говоришь Джоан и Марджо

ри, а не Марджори и Джоан? Ты что, больше любишь

Джоан?

— Вовсе нет, просто так звучит лучше.

И Якобсон заключает: если два собственных имени связаны сочинительной связью, то адресант, хотя и бессознательно, ставит более короткое имя первым (разумеется, если не вмешиваются соображения иерархии): это обеспечивает сообщению лучшую форму151. Применительно к переводу отмечают, что поскольку в таких случаях языковая форма

М9Ш в е й ц е р А. Д. Перевод и лингвистика. М.: Воениздат, 1973. С.66.

М9Ш в е й ц е р А. Д. Перевод и лингвистика. М.: Воениздат, 1973. С.66.

150 Я к о б с о н Р. Лингвистика и лоэпшка//Структурализм: «за» и

«против». М.: Прогресс, 1975. С.202.

151 Там же. С.203.

108 В.В.Сдобников, О.В.Петрова ♦ ТЕОРИЯ ПЕРЕВОДА

сама по себе становится коммуникативно существенной и поскольку эта форма не подлежит механической пересадке в ткань другого языка, ясно, что поиски функциональных эквивалентов сопряжены с известными модификациями денотативного значения. Переводчик сталкивается с такими проблемами, в частности, при переводе каламбуров:

сама по себе становится коммуникативно существенной и поскольку эта форма не подлежит механической пересадке в ткань другого языка, ясно, что поиски функциональных эквивалентов сопряжены с известными модификациями денотативного значения. Переводчик сталкивается с такими проблемами, в частности, при переводе каламбуров:

«Can you herd sheep?»

«Do you mean have I heard sheep?»

—А не можете ли вы пасти овец?

—Не могу ли я спасти овец?152

В других случаях имеет место установка на код, то есть на сам используемый в процессе коммуникации язык. Тогда говорят о металингвистической функции, которая в определенных ситуация может превалировать над остальными функциями высказывания. А.Д.Швейцер приводит следующий пример из романа Ч.Диккенса «Крошка Доррит»152:

«Papa is a preferable form of address,» observed Mrs. General. «Father is rather vulgar, my dear. The word «Papa», besides, gives a pretty form to the lips. Papa, potatoes, poultry, prunes, and prisms are all very good words for the lips, especially prunes and prisms.

— Правильнее говорить «папа», моя милочка, —

заметила миссис Дженерал. — «Отец» звучит не

сколько вульгарно. И, кроме того, слово «папа» при

дает изящную форму губам. Папа, пчела, пломба,

плющ и пудинг — прекрасные слова для губ, в осо

бенности плющ и пудинг.

Фатическая функция высказывания связана с установкой на поддержание контакта между участниками коммуникативного акта. Поддержание контакта требует определенных речевых сигналов, свидетельствующих о том, что получатель продолжает слушать сообщение. В каждом языке эти сигналы реализуются по-разному, что должно учитываться при переводе. Более того, одни и те же фразы в раз-

152Ш в е й ц е р А. Д. Перевод и лингвистика. М.: Воениздат, 1973. С.67.

152Ш в е й ц е р А. Д. Перевод и лингвистика. М.: Воениздат, 1973. С.67.

ЧАСТЬ III. Проблемы общей теории перевода 109

ных контекстах могут выполнять разные функции: денотативную в одном случае (например, фраза I don't know может использоваться как выражение неосведомленности по какому-то вопросу) и фати-ческую — в другом (I don't know как средство заполнения паузы).

ных контекстах могут выполнять разные функции: денотативную в одном случае (например, фраза I don't know может использоваться как выражение неосведомленности по какому-то вопросу) и фати-ческую — в другом (I don't know как средство заполнения паузы).

С установкой на адресата сообщения связана волеизъявительная (апеллятивная, конативная) функция, которая находит свое грамматическое выражение в звательной форме и повелительном наклонении.

Таковы основные функции речевого сообщения, передача которых в переводе является непременным условиям. При этом следует иметь в виду, что разные тексты, в зависимости от своей жанровой принадлежности и коммуникативной установки автора, выполняют разные функции. Поскольку таковых может быть несколько у одного и того же текста, принято говорить о функциональных доминантах речевого произведения, то есть тех функциональных характеристиках, которые играют в данном тексте ведущую роль. Проще говоря, каждый текст выполняет одну доминантную функцию и — в зависимости от условий — второстепенные функции. Так, в публицистике наряду с денотативной функцией важную роль играет функция экспрессивная, связанная с передачей отношения говорящего к тому, о чем говорится в высказывании. В юридических, дипломатических или чисто деловых текстах цель сообщения состоит в передаче информации, и эмоциональная оценка сообщаемых фактов сводится к минимуму153. Таким образом, задача переводчика — воспроизвести функции переводимого текста с учетом их иерархии и степени важности, обращая основное внимание на доминантную функцию.

Функции речевого сообщения, передаваемые в переводе, следует отличать'от функций, выполняе-

153 Б р е у с Е. В. Основы теории и практики перевода с русского языка на английский: Учебное пособие. М.: Изд-во УРАО, 1998. С. 10.

153 Б р е у с Е. В. Основы теории и практики перевода с русского языка на английский: Учебное пособие. М.: Изд-во УРАО, 1998. С. 10.

110 В.В.Сдобников, О.В.Петрова ♦ ТЕОРИЯ ПЕРЕВОДА

мых переводчиком. Главное направление деятельности переводчика как языкового посредника — передача сообщения в тех случаях, когда коды, которыми пользуются источник и получатель, не совпадают. По мнению Р.К.Миньяра-Белоручева, передача сообщения и есть обеспечение коммуникации, а отсюда напрашивается вывод, что коммуникативная функция представляет собой главную и важнейшую обязанность переводчика, то есть она является основной154. В качестве самостоятельной функции переводчика Р.К.Миньяр-Белоручев выделяет идеологическую функцию, которая означает умение переводчика учитывать мировоззренческий аспект речевого произведения и лексический фон слов. Коммуникация не свободна от мировоззренческих концепций коммуникантов. Как пишет Р.К.Миньяр-Белоручев, «содержание слов коммунизм, капитализм, демократия и пр. интерпретируются по-разному в социалистических и капиталистических странах, среди предпринимателей и рабочих»154. Более того, каждая лексическая единица имеет свой собственный фон в данном языке, то есть совокупность национально окрашенных ассоциаций, вызываемых у тех, кто этим словом пользуется. Однако вряд ли можно согласиться с утверждением, что идеологическая функция не только дополняет коммуникативную функцию, но и во многом ее определяет155. Дело в том, что различия в мировоззрении представителей разных языковых коллективов — вполне закономерное явление, представляющее собой постоянное и естественное препятствие на пути к исчерпывающей передаче сообщения. Необходимость учитывать различия в мировосприятии носителей разных языков — имманентное качество перевода. Это также и условие реализации

мых переводчиком. Главное направление деятельности переводчика как языкового посредника — передача сообщения в тех случаях, когда коды, которыми пользуются источник и получатель, не совпадают. По мнению Р.К.Миньяра-Белоручева, передача сообщения и есть обеспечение коммуникации, а отсюда напрашивается вывод, что коммуникативная функция представляет собой главную и важнейшую обязанность переводчика, то есть она является основной154. В качестве самостоятельной функции переводчика Р.К.Миньяр-Белоручев выделяет идеологическую функцию, которая означает умение переводчика учитывать мировоззренческий аспект речевого произведения и лексический фон слов. Коммуникация не свободна от мировоззренческих концепций коммуникантов. Как пишет Р.К.Миньяр-Белоручев, «содержание слов коммунизм, капитализм, демократия и пр. интерпретируются по-разному в социалистических и капиталистических странах, среди предпринимателей и рабочих»154. Более того, каждая лексическая единица имеет свой собственный фон в данном языке, то есть совокупность национально окрашенных ассоциаций, вызываемых у тех, кто этим словом пользуется. Однако вряд ли можно согласиться с утверждением, что идеологическая функция не только дополняет коммуникативную функцию, но и во многом ее определяет155. Дело в том, что различия в мировоззрении представителей разных языковых коллективов — вполне закономерное явление, представляющее собой постоянное и естественное препятствие на пути к исчерпывающей передаче сообщения. Необходимость учитывать различия в мировосприятии носителей разных языков — имманентное качество перевода. Это также и условие реализации

|54М иньяр — БелоручевР. К. О функциях переводчика// Информационно-коммуникативные аспекты перевода: Сб. науч. трудов. Горький: ГГПИ им. М.Горького, 1986. С. 57. 155Там же. С. 58.

|54М иньяр — БелоручевР. К. О функциях переводчика// Информационно-коммуникативные аспекты перевода: Сб. науч. трудов. Горький: ГГПИ им. М.Горького, 1986. С. 57. 155Там же. С. 58.

ЧШЬ III. Проблемы общей теории перевода 111

коммуникативной функции, которая является высшей по отношению к идеологической. Следовательно, вряд ли имеет смысл настаивать на выделении идеологической функции в качестве самостоятельной. Это лишь компонент коммуникативной функции.

коммуникативной функции, которая является высшей по отношению к идеологической. Следовательно, вряд ли имеет смысл настаивать на выделении идеологической функции в качестве самостоятельной. Это лишь компонент коммуникативной функции.

Р.К.Миньяр-Белоручев рассматривает три компонента коммуникативной функции: метаязыковую функцию, кумулятивную и корректировочную. Метаязыковая функция не является самостоятельной. Ее реализацию нетрудно обнаружить в комментариях или примечаниях переводчика при письменном переводе литературных произведений. Являясь хранителем культуры, накапливая и сохраняя ее ценности для потомков, язык выступает в кумулятивной функции. Перевод также является средством сохранения культурных ценностей путем донесения их до представителей других культур, и в этом смысле он также выполняет кумулятивную функцию. Переводчик выполняет также и корректировочную функцию, корректируя текст оригинала, когда он видит в нем погрешности (при собственной достаточной компетентности). В зависимости от обстоятельств переводчиком в таких случаях принимаются разные решения: 1) в переводе сохраняются все погрешности оригинала, но в сносках указываются эти погрешности (письменный перевод литературных произведений иностранных авторов); 2) в переводе исправляются погрешности оригинала с согласия автора исходного текста (письменный и устный перевод с родного языка, когда есть возможность войти в контакт с автором); 3) в переводе исправляются погрешности оригинала без предварительной консультации с автором исходного текста (в устном переводе, когда погрешность очевидна); 4) в переводе сохраняются погрешности (это решение не связайо с корректировочной функцией)156.

156Тамже. С. 61.

156Тамже. С. 61.

112 В.В.Сдобников, О.В.Петрова ♦ ТЕОРИЯ ПЕРЕВОДА

Переводчик может также выполнять функции, не определяемые жестко спецификой переводимого текста, а зависящие от условий межъязыковой коммуникации, особенно когда возникает нестандартная переводческая ситуация157. К таким функциям можно отнести функцию фильтрации и адаптации текста применительно к конкретной ситуацией (изменение содержания и эмоциональной окраски текста под влиянием факторов экстремальности, например, в условиях конфликта), функцию доверенного лица (установление личностных отношений с представителем иной культуры, который оказался в непривычных для него условиях), защитную функцию (ослабление внешнего воздействия со стороны непривычной обстановки на иностранного подопечного), корректирующую функцию (изменение представлений коммуникантов об особенностях чужой культуры). Понятно, что в обычных условиях переводчик выполняет не все из перечисленных функций, но в некоторых ситуациях какие-то из них могут стать обязательными, и только их реализация обеспечит успешную межъязыковую и, что более важно, межкультурную коммуникацию.

Переводчик может также выполнять функции, не определяемые жестко спецификой переводимого текста, а зависящие от условий межъязыковой коммуникации, особенно когда возникает нестандартная переводческая ситуация157. К таким функциям можно отнести функцию фильтрации и адаптации текста применительно к конкретной ситуацией (изменение содержания и эмоциональной окраски текста под влиянием факторов экстремальности, например, в условиях конфликта), функцию доверенного лица (установление личностных отношений с представителем иной культуры, который оказался в непривычных для него условиях), защитную функцию (ослабление внешнего воздействия со стороны непривычной обстановки на иностранного подопечного), корректирующую функцию (изменение представлений коммуникантов об особенностях чужой культуры). Понятно, что в обычных условиях переводчик выполняет не все из перечисленных функций, но в некоторых ситуациях какие-то из них могут стать обязательными, и только их реализация обеспечит успешную межъязыковую и, что более важно, межкультурную коммуникацию.

ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДИМОСТИ

Одной из основных проблем, привлекавших внимание и переводчиков-практиков и исследователей перевода во все времена, является проблема пере-водимости. Переводимость может трактоваться либо 1) как принципиальная возможность перевода с одного языка на другой, либо 2) как возможность нахождения эквивалента языковой единицы ИЯ в ПЯ. И в том, и в другом смысле переводимость всегда вызывала сомнения у тех, кто занимался пере-

157 С е л я е в А. В., С д о б н и к о в В. В. Задачи переводчика в нестандартной переводческой ситуации// Информационно-коммуникативные аспекты перевода: Сб. науч. трудов. Часть II. Нижний Новгород: НГЛУ им. Н.А.Добролюбова, 1998.

157 С е л я е в А. В., С д о б н и к о в В. В. Задачи переводчика в нестандартной переводческой ситуации// Информационно-коммуникативные аспекты перевода: Сб. науч. трудов. Часть II. Нижний Новгород: НГЛУ им. Н.А.Добролюбова, 1998.

ЧАСТЬ III. Проблемы общей теории перевода 113

водом практически или теоретически, хотя и по раз- ным причинам.

водом практически или теоретически, хотя и по раз- ным причинам.

Сомнения в принципиальной возможности осуществления полноценного перевода начали высказываться уже в эпоху Возрождения, прежде всего поэтами и в основном применительно к переводу поэзии. Так, Данте Аллегьери в своем трактате «Пир» писал: «Пусть каждый знает, что ничто, зак- люченное в целях гармонии в музыкальные основы стиха, не может быть переведено с одного языка на другой без нарушения всей его гармонии и прелес- ти»158. Не менее пессимистическое отношение к пе- реводу выразил в своем произведении и Сервантес: «...Я держусь того мнения, что перевод с одного язы- ка на другой, если только это не перевод с языка гре- ческого или латинского, каковые суть цари всех языков, — это все равно, что фламандский ковер с изнанки; фигуры, правда, видны, но обилие нитей делает их менее явственными, и нет той гладкости и нет тех красок, которыми мы любуемся на лицевой стороне...»158.

С развитием переводческой практики, повышением требований к переводу, с более полным осознанием трудностей, с которыми связан перевод текстов, прежде всего художественных, у переводчиков крепло мнение о невозможности полноценного перевода, о том, что перевод представляет собой неразрешимую задачу. Наиболее категорично эту точку зрения высказал Вильгельм фон Гумбольдт в своем письме Августу Шлегелю, следующий отрывок из которого стал практически хрестоматийным в переводоведческой литературе: «Всякий перевод представляется мне безусловно попыткой разрешить невыполнимую задачу. Ибо каждый переводчик неизбежно должен разбиться об один из двух подводных камней, слишком точно придерживаясь либо своего подлинника за счет вкуса и языка соб-

138 Цит. по: Федоров А. В. Основы общей теории перевода (лингвистические проблемы). 4-е изд. М.-. Высш. шк„ 1984. С. 26.

138 Цит. по: Федоров А. В. Основы общей теории перевода (лингвистические проблемы). 4-е изд. М.-. Высш. шк„ 1984. С. 26.

114 В.В.Сдобников, О.В.Петрова ♦ ТЕОРИЯ ПЕРЕВОДА

ственного народа, либо своеобразия собственного народа за счет своего подлинника. Нечто среднее между тем и другим не только трудно достижимо, но и просто невозможно»159. Это утверждение принципиальной невозможности перевода опиралось на положения идеалистической философии Гумбольдта, согласно которой каждый национальный язык определяет и выражает «дух», свойственный данному народу, а поэтому несводим ни к какому другому языку, как и своеобразие «духа» одного народа несводимо к своеобразию «духа» другого народа. Показательно следующее высказывание В.фон Гумбольдта: «Каждый язык описывает вокруг народа, которому он принадлежит, круг, из пределов которого можно выйти только в том случае, если вступаешь в другой круг. Изучение иностранного языка можно было бы уподобить приобретению новой точки зрения в прежнем миропонимании;... только потому, что в чужой язык мы в большей или меньшей степени переносим свое собственное миропонимание и свое собственное языковое воззрение, мы не ощущаем с полной ясностью результатов этого процесса»160.

ственного народа, либо своеобразия собственного народа за счет своего подлинника. Нечто среднее между тем и другим не только трудно достижимо, но и просто невозможно»159. Это утверждение принципиальной невозможности перевода опиралось на положения идеалистической философии Гумбольдта, согласно которой каждый национальный язык определяет и выражает «дух», свойственный данному народу, а поэтому несводим ни к какому другому языку, как и своеобразие «духа» одного народа несводимо к своеобразию «духа» другого народа. Показательно следующее высказывание В.фон Гумбольдта: «Каждый язык описывает вокруг народа, которому он принадлежит, круг, из пределов которого можно выйти только в том случае, если вступаешь в другой круг. Изучение иностранного языка можно было бы уподобить приобретению новой точки зрения в прежнем миропонимании;... только потому, что в чужой язык мы в большей или меньшей степени переносим свое собственное миропонимание и свое собственное языковое воззрение, мы не ощущаем с полной ясностью результатов этого процесса»160.

В новое время точка зрения В. фон Гумбольдта на переводимость получила развитие в неогумбольдти-анской философии, в частности, в концепции Э.Сепира и Б.Уорфа. Рассматривая вопрос о влиянии языка на мышление, Э.Сепир приходит к выводу, что значения «...не только открываются в опыте, сколько накладываются на него в силу той титанической власти, которой обладает языковая форма над нашей ориентацией в мире»160. Развивая мысли Э.Сепира и наблюдая культуры и языки американских индейцев, Б.Уорф формулирует следующие гипотезы: 1) наши представления (например, времени и пространства) не одинаковы для всех людей,

Поиск по сайту: