|

АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Символическая функция языка

Точка зрения, по которой язык состоит из произвольных знаков, несомненно, соответствует современному состоянию языков. Но она нисколько не объясняет ни того, каким образом соглашения, основывающие язык, могли быть заключены, ни того, как было принято произвольное значение терминов.

1 Платон. Кратил. 384 d // Соч. Т. 1. С. 416.

2 Там же. 388 с. С. 422.

3 Там же. 391 ab. С. 426. 'Аристотель. Об истолковании. 4, 17 а 1—2 // Соч. Т. 2. С. 95.

а) Возникновение языка

Конвенциональная теория языка отсылает нас к обычаю, и это верно, что именно социальный обычай учит индивидов соотносить слово с его значением. Однако "сие наглядно показывает, как обучают языкам, уже сложившимся, но это вовсе не объясняет, как они складываются"5. Так же верно, что в язык постоянно вводятся новые слова и что они принимаются согласием участников языкового сообщества. Например, во французском языке не так давно были приняты слова blue-jeans (джинсы), cybernetique (кибернетика), informatique (информатика) и т. д. Но подобное согласие вытекает из дискуссии, в результате которой под вопросом оказалось включение во французский язык таких слов, как management, engineering и т. д. Однако любая дискуссия предполагает наличие языка. Невозможно без противоречий объяснить формирование языка в его совокупности на основе взаимного согласия, так как это согласие само предполагает в качестве своего средства язык:

Это единодушное согласие должно было быть каким-либо образом мотивировано, и, следовательно, получается, что весьма необходимо было прежде обладать речью, чтобы потом ввести ее в употребление'.

Вообще говоря, установление языковых знаков при помощи соглашения предполагает "общество, уже сложившееся"7. Но общество, где устанавливаются столь дифференцированные виды деятельности, как формирование языка, само предполагает способы коммуникации между его членами, то есть язык. Таким образом, если уже сформированные языки развиваются через произвольные образования и принятие соглашений, то, для того чтобы языковые соглашения стали возможными, у языка должен иметься первоисточник, не основанный на соглашении.

Сравнение с сообществами животных, с одной стороны, и явно имитативный характер первоначальных языковых знаков, установленный археологическими исследо-

* Руссо Ж.-Ж. Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми. Ч. 1 // Трактаты. М., 1969. С. 59.

6 Там же. С. 60.

7 Там же. С. 62.

ваниями и этнографическими наблюдениями, с другой — дают возможность сделать вывод о том, каким мог быть язык в первых человеческих обществах:

Легко понять, что для подобных сношений нужен был язык, не многим более утонченный, чем язык ворон или обезьян, которые собираются в стаи, примерно, по той же причине. Нечленораздельные крики, много жестов и несколько звукоподражательных шумов должны были долгое время составлять всеобщий язык1.

Исходная база человеческого языка состоит, следовательно, из сигналов и имитационных знаков, понимаемых непосредственно, то есть без необходимости обращения к какому-либо соглашению для их установления или понимания.

Сигналы и знаки, даже сведенные в системы, все же весьма отличны от "членораздельных и условных звуков"2, из которых состоят развитые человеческие языки. И трудность заключается как раз в объяснении перехода от первоначальных языков, по-видимому, очень близких к способам коммуникации животных, к членораздельной речи. Членение языка определяется разложением его значимых единиц на элементы, сами по себе не значимые:

Отдельный же слог [слова] "человек" не означает что-либо, точно так же как "ышь" в [слове] "мышь" ничего не означает, а есть один только звук3.

Что касается произвола при формировании языка, то он вытекает из полной свободы действия, которая позволяет сочетать друг с другом элементарные фонетические единицы таким образом, что становится возможным образование неограниченного множества значимых единиц на основе весьма ограниченного количества (от двадцати до тридцати в ныне известных языках) фонем, самих по себе незначимых.

Таким образом, мы пришли к неразрешимому противоречию: природным знакам, определенным своим сходством с объектом, противостоит полная свобода составления конвенциональных знаков:

1 Руссо Ж.-Ж. Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми. Ч. 2 // Трактаты. С. 75.

2 Там же.

3 Аристотель. Об истолковании. 4, 16 b 31—32 // Соч. Т. 2. С. 95.

Так вот, если кто и впредь позволит добавлять и отнимать у имен буквы как кому заблагорассудится, то еще больше будет затруднений, и всякое имя можно будет приладить ко всякой вещи4.

Здесь не ясно, как можно перейти от одного из этих противоположных состояний языка к другому. Однако, анализируя формирование такого слова, как "коршун", мы видели, как происходит в нем переход от знака имитационного типа к собственно языковому знаку, в соответствии с законами удобного произношения. К тому же эти законы, регулируя образование слов на основе фонетических элементов, ограничивают свободу и произвол при конвенциональном формировании слов.

Эти законы прежде всего определяют взаиморасположение фонем по способу их артикуляции в ротовой полости. Из них следует, что в силу требования удобства произношения не всякая последовательность фонем возможна. Другие законы относятся к оппозиции (противопоставлению) фонем, которая позволяет легко различать самые близкие друг к другу комбинации звуков. Например, во французском языке оппозиция открытого и закрытого произношения а или о позволяет сразу различить слова päte (тесто) и patte (лапа), cote (ребро) и cote (доля) и т. д. В провансальском языке такого противопоставления не существует, и произношение подчиняется другим правилам оппозиции и различия. Из множества возможностей, которые предоставляют рот и глотка человека, каждый язык реализует лишь определенное их количество — те, которые в фонетической системе отдельного языка лингвистика определяет как "релевантные".

В общем смысле систему релевантных черт языка, определяемую отношениями связи и оппозиции, которые предопределяют произношение и составление слов, можно назвать "структурой". Поскольку компоновка значимых терминов языка детерминирована комбинационными правилами, вытекающими из структуры, и поскольку эта структура навязана, независимо от сознания говорящих, физиологическими правилами членораздельной речи, можно ска-

4 Платон. Кратил. 414 d // Соч. Т. 1. С. 456.

зать, что формирование языков является структурно детерминированным механизмом.

С другой стороны, релевантные оппозиции различны в разных языках. Например, во французском языке звук k в слове сои (шея) велярный (занёбный), этот же звук в слове qui (кто) палатальный (нёбный). Это происходит потому, что положение языка при произношении согласной буквы изменяется из-за предвосхищения произношения последующей гласной. Однако во французском языке эти два k воспринимаются как одинаковые, тогда как в арабском языке их оппозиция будет релевантной. В этом аспекте особенности формирования языковых знаков могут представляться произвольными или, по меньшей мере, случайными.

В связи с этим необходимо отметить, что лингвистические теории, принимающие структурную детерминацию за абсолют, изучают языки главным образом в их "синхроническом" аспекте, то есть в данный момент их эволюции. Более того, эти теории отдают предпочтение отдельным моментам, в которые языки образуют сильно структурированные системы. Напротив, "диахроническое" изучение показывает, что структурное равновесие языка имеет временный характер и поддается изменению под влиянием случайных детерминаций. Наиболее частое влияние, отличающееся типично случайным характером, поскольку оно вытекает из пересечения разных не зависящих друг от друга систем, — то, которое следует из контакта с чужой лингвистической системой. Хорошо известно, например, что различные романские языки явились следствием изменений латыни под влиянием артикуляторных систем народных говоров различных европейских стран, находившихся в подчинении у Рима. Но можно найти современный пример в нынешнем состоянии французского разговорного языка: в нем заметно смешение фонетических систем лангедока (провансальского диалекта) и лангедойля (языка северных районов Франции), в результате чего смягчаются характерные оппозиции их систем в ущерб ясности и четкости произношения.

В общем, любая лингвистическая система содержит точки неравновесия и разры-

ва, с которых начинаются изменения'. Последние всегда возможны благодаря большому количеству нерелевантных черт, физически наличествующих в произношении и способных стать релевантными внутри системы. Эти изменения обычно происходят под влиянием другой языковой системы, но само это влияние проявляется случайным образом, по причинам, относящимся не к лингвистике, а к истории обществ и цивилизаций. При этом необходимо отметить, что неизбежным фактором эволюции является преемственность поколений, так как язык никогда не слышится и, следовательно, никогда не произносится детьми в точности так, как их родителями. Какова бы ни была причина подобных изменений, их интерпретация может оставаться структурной, — как это показывает "диахронический структурализм", — ввиду того что изменение одного элемента с необходимостью влечет за собой шаг за шагом перестройку всей структуры. В самом деле "единичное звуковое изменение... грозит разрушить прежнюю фонетическую модель, ибо вносит дисгармонию в группирование звуков"2; в этом случае становится необходимым "подчинить аналогичному изменению прочие звуки того же фонетического ряда"3, с тем чтобы "перемена"4 языка с течением времени происходила "с минимальным нарушением"5 структурности.

С одной стороны, следовательно, образование слов на основе фонем является произвольным, поскольку создание новых слов внутри уже сложившегося языка — результат свободной индивидуальной инициативы, санкционированной коллективно. Оно в то же время случайно, так как следует из случайно перекрещивающихся причинных рядов, в частности при соприкосновении или взаимопроникновении двух разных языковых систем. Но, с другой стороны, случайное создание и изменение слов в языке регулируются требованиями структурности, из-за невозможности чисто произ-

1 См. исследования А. Мартине.

2 Сепир Э. Язык. Введение в изучение речи. М.; Л., 1934. С. 143.

3 Там же. "Там же. С. 5. 'Там же. С. 144.

вольного комбинирования элементов. В самом деле, инертность органов артикуляции позволяет переходить от звука к звуку лишь в определенном порядке. Но главным образом структурная регуляция необходима в силу того, что любая фонема определяется не своими собственными характеристиками, а лишь отличиями, восприни-маемыми как релевантные и отделяющими ее "недвусмысленно" от всех других фо нем'. Действительно, фонема произносится на индивидуальный, особенный манер каждым говорящим и может быть коллективно идентифицирована лишь в общей системе оппозиций, определенных структурой языка. Во французском языке, например, звук s, если его произносят, просовывая кончик языка между зубами, воспринимается как s, произносимое индивидуально ошибочным образом ("с волосинкой на языке"), в то время как в английском языке оппозиция между согласными s и th (глухое) релевантна (как между sing и thing). Фонема существует как элемент произношения лишь внутри языковой системы, определяемой своей собственной структурой. Именно эта структура осуществляет регулирование — более или менее удовлетворительное — внутри случайных изменений фонетических элементов.

Этот тип регулирования как раз и позволяет составлять великое множество различных знаков (слов, имеющих свое собственное значение) исходя из самого малого количества не значимых элементов, или фонем. Структура детерминирует отличие и удобное сочетание фонем, то есть она определяет правила наиболее отчетливой речи. Отсюда можно заключить, что в эволюции и структурировании языков действует закон экономии2, или наименьшего действия, в соответствии с которым наибольшее количество дифференцированных знаков получается из наименьшего количества составляющих элементов.

В этом законе содержится разрешение антиномии между естественным и произвольным характером языковых знаков. Необходимость коммуникации требует того, чтобы "с еще большим удобством всякое

1 Блумфилд Л. Язык. Гл. 8. С. 128. 2См. исследования А. Мартине.

имя" можно было "приладить ко всякой вещи"3. Таким образом, необходимо создать большое количество различных языковых знаков, но уже не простых естественных знаков, то есть символических или имитативных знаков, которые составляли исходную базу языка, но были пригодны лишь для выражения примитивных значений. Чтобы приумножить количество знаков, было необходимо приняться за их произвольное формирование и членение, — соблюдая "меру и приличие"4 в соответствии с естественными законами структурной регуляции.

Ь) От символа к знаку

Начиная с примитивных символических знаков, язык прошел очень длинный путь развития, в ходе которого он все больше членился — сначала на значимые элементы, а затем и на незначимые слоги и фонемы. В самом деле, язык первоначально существует как простой сигнал или синкретический знак, то есть он передает значение слитным куском, который в дальнейшем может быть развернут в целое предложение. Далее происходит выделение частей речи и, наконец, членение самих этих частей.

Однако, "строго говоря, никаких органов речи не существует"5, есть лишь органы, случайно оказавшиеся полезными для передачи речи. Язык и его системы членения существуют и вне голосовой передачи (или ее графического транскрибирования), которой лингвистика произвольно ограничивает язык. Вообще язык выступает в трех основных формах — жестовой, графической и звуковой, каждая из которых поддается тому же процессу членения и между которыми существуют как различия, так и соответствия, существенно способствовавшие расчленению и развитию языка.

Примитивная форма языка жестов — это имитативный танец (еще сегодня очень широко представленный в африкан-

3 Платон. Кратил. 414 с // Соч. Т. 1. С. 456.

4 Там же. 414 е.

5 Сепир Э. Язык. Введение в изучение речи.

С. 9.

ских и индейских культурах). Вызывание в памяти образа животного осуществляется мимическим копированием характерных черт его поведения, которое составляет цельное нерасчлененное сообщение — танец газели или танец бизона. На более высоком уровне членения танец может содержать рассказ, разделенный на значимые элементы: таковы сакральные танцы Индии или Камбоджи, или более близкие нам некоторые аспекты танца фламенко, представляющие собой сложный рассказ или сообщение, передаваемые жестами танцовщицы. На этом уровне членения начинают вводиться неподражательные элементы, обусловленные необходимостью связывания фигур между собой в эстетическом единстве танца. В то же время жесты руками и телом получают все более условное значение, понятное лишь внутри ограниченного культурного круга. Из наполовину подражательного, наполовину условного языка сложился язык жестов, который позволял индейцам Северной Америки понимать друг друга невзирая на различие разговорных языков. Расчленение жестикуляционного языка завершается его разложением на жесты, представляющие собой незначимые элементы. Но этот алфавит жестов, используемый для общения глухонемыми, является лишь поздней копией письменных алфавитов.

Вторая форма имитационного языка — это графический язык. Как живопись, он является целостно значимой имитацией. Необходимо при этом отметить, что даже в этом первом аспекте живопись как язык не лишена условных элементов: передача перспективы, например, есть условность, изменяемая в зависимости от культурной среды и, следовательно, не всегда непосредственно распознаваемая1. Более аналитич-на, чем изображение одной сцены или одного значимого сюжета, последовательность изображений, составляющих рассказ, расчлененный на значимые единицы, как в средневековых витражах или в пиктограммах американских индейцев:

Однажды мы нашли высокую березу, очищенную от коры. На заболони, чистой и белой, был нарисован овал, в котором

1 Francastel P. Peinture et societe.

черным и красным цветом были нарисованы следующие фигуры: медведь, березовый лист, обглоданный бабочкой, десять кругов и четыре циновки, летящая птица, луна над снопами маиса, челнок и три хижины, нога человека и двадцать шалашей, сова и заходящее солнце, сова, три круга и человек, лежащий на палице, и тридцать голов, расположенных по прямой линии, двое мужчин, стоящих на маленьком кругу, три головы под дугой с тремя линиями. Овал с иероглифами обозначал вождя племени иллинойцев, которого звали Атабу. Его узнавали по специальным знакам, которые также были нарисованы на его лице. Медведь изображал Маниту вождя; обгрызанный березовый лист представлял символ данного племени; десять кругов соответствовали тысяче воинов, каждый круг обозначал сотню; четыре циновки напоминали о четырех полученных преимуществах; летящая птица сообщала об отправлении племени в поход; луна над снопами маиса означала, что отправление пришлось на месяц зеленого зерна; челнок и три хижины повествовали о том, что тысяча воинов три дня путешествовала по воде; человеческая нога и двадцать шалашей говорили о двадцатидневном пешем переходе; сова была символом племени шикасса; заходящее солнце показывало, что иллинойцы подошли с запада к лагерю шикассов; сова, три круга и лежащий человек говорили, что триста шикассов были застигнуты врасплох под покровом ночи; палица и тридцать голов свидетельствовали о том, что иллинойцы убили тридцать шикассов; два человека, стоящих на маленьком круге, означали, что они взяли двадцать пленных; три головы под дугой означали, что три человека из племени победителей было убито, а три линии говорили о трех раненых2.

Такой тип языка демонстрирует членение на значимые единицы, а также смесь выразительных символов (нога человека и двадцать хижин, чтобы обозначить пеший поход) и уже условных элементов (большой круг для обозначения ста человек и маленький для десяти человек или три линии, обозначающие трех раненых).

Дальнейшее развитие графического языка происходит путем его разложения на незначимые единицы. В этом случае посредником послужила графическая символизация звукового языка. На первом этапе, соотносящемся с египетскими иероглифами, графическое изображение предмета, обо-

2 Chateaubriand F. R. Voyage en Amerique.

значенного односложным словом, может означать и не предмет, а слог, когда он находится (в качестве незначимого элемента) в многосложном слове. Этот прием и сейчас используется в ребусах. Он, разумеется, весьма двусмыслен, поскольку одно и то же графическое изображение может обозначать то вещь (в этом случае оно является значимым элементом), то слог (тогда оно представляет собой незначимый элемент сочленения). Процесс членения письменного языка заканчивается лишь тогда, когда графическое изображение поставлено в однозначное соответствие с фонемой и когда образуется совокупность графических изображений, соответствующих элементарным фонемам звукового языка. Формирование алфавита свидетельствует о подлинно структурном расчленении звукового языка на его фонетические элементы.

В тех формах, в которых письменный язык известен в западной цивилизации, в своем окончательном виде он является графической копией членораздельной устной речи. Но китайская письменность представляет собой скорее графическое транскрибирование языка жестов. В самом деле, если рука, выполняющая выразительный жест, вооружена кистью, она может перенести на плоскость графическое изображение своего движения. Так рука, показывающая жестом ограду, рисует круг; если затем она делает жест разделения, то она проводит линию, идущую посередине. Наложение круга и линии обозначает Срединную империю и является идеограммой Китая.

Идеографическая китайская письменность, произошедшая из языка жестов, составляет систему, независимую от разнооб-разных звуковых языков. Подобная особенность может показаться преимуществом для общения между народами, говорящими на разных языках. Однако история показывает, что китайский народ жил замкнуто, тогда как именно появление обмена товарами между народами сделало необходимым возникновение алфавита:

Лейбница привлекала идея в совершенстве разработанного графического языка, созданного по иероглифическому способу, что, частично правда, имеет место и при

буквенном письме (как и в наших знаках чисел, планет, химических веществ и т. п.); он считал его весьма желательным в качестве всеобщего языка для сношений между собой народов и особенно ученых. Следует предполагать, однако, что общение народов (которое, быть может, происходило уже в Финикии и в настоящее время происходит в Кантоне, см. Путешествия Макар-тнея из Стаунтона) вызвало скорее потребность в буквенном письме и возникновение именно этого последнего1.

Аналитическое исследование подтверждает свидетельства истории, поскольку необходимость общения ведет к созданию большого числа значимых элементов, исходя из небольшого количества незначимых элементов, а это невозможно в условиях идеографической письменности.

В самом деле последняя не допускает разложения языка далее, чем на значимые жестовые элементы. Эта форма письменности требует, чтобы каждый сложный знак был составлен из простых понятий, которые входят в состав сложного понятия. В вышеприведенном примере понятие "Китай" анализируется как понятие "Срединная империя". Идеографическое письмо предполагает, следовательно, анализ понятий, тогда как алфавитная письменность предполагает лишь анализ звуковых знаков:

Иероглифический знак возникает не из непосредственного анализа чувственных знаков, подобно буквенному письму, но из предшествующего анализа представлений. Отсюда легко приходят затем к мысли, что все представления могут быть сводимы к их элементам, к простым логическим определениям, так что из избранных для этой цели элементарных знаков... через их соединение и мог образоваться язык иероглифов2.

Эта концепция языка, следовательно, требует, для опознания знака, правильности концептуального анализа того, что обозначается знаком. Отсюда выходит, что необходимо, "чтобы имена устанавливал знающий учредитель"3 и что можно постигать

1 Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. § 459. М, 1977. Т. 3. С. 297.

2 Там же. С. 299. Здесь Гегель анализирует китайскую идеограмму, хотя он и называет ее иероглифом, что неверно, поскольку иероглиф связан с разделением звукового языка на слоги.

3 Платон. Кратил. 436 с // Соч. Т. 1. С. 485.

вещи, если "следовать за именами"1. Такая форма письменности может соответствовать лишь "застойности китайской духовной жизни"2, потому что "каждое отклонение в анализе могло бы привести тогда к другому образованию имени"3.

Мышление, напротив, свободно, если только имена "сами по себе... есть лишенные всякого смысла внешности, лишь в качестве знаков приобретающие известное значение"4, то есть исходя из чисто внешнего и произвольною отношения между означающим и означаемым. В этом случае слово не содержит в себе предрешенности концептуального анализа его смысла и, следовательно, допускает модификации и развитие этого анализа. Но это может иметь место лишь в членораздельной речи

— устной или письменной — при условии, что значимые термины произвольно составлены из незначимых элементов. С этой точки зрения очевидно, что именно изобретение алфавитной письменности придало "артикуляции" устной речи "объективную определенность"5. Действительно, пользование письмом приучает к выделению в качестве релевантных лишь тех черт устной речи, которые могут быть письменно транскрибированы. Лингвистика — такая, какой она является на сегодняшний день,

— начинает фактически с буквенного письма (хотя она претендует на изучение устной речи), поскольку она ограничивается объективно определимой системой фонем, оставляя интонацию, ритм, манеру говорить и ораторские приемы, неотделимые от устной речи, на долю индивидуальных, поэтических и риторических аспектов речи.

Итак, взаимоотношения в языке устной речи и письменности особенно сложны. Письменный текст выступает как объективная транскрипция языка; но по отношению к устной речи эта объективация является уже абстракцией и переложением, так как в ней удерживаются лишь аспекты, служащие всеобщей коммуникации, и отбрасывается все, что выражает личное и особенное.

1 Платон. Кратил. 436 b // Соч. Т. 1. С. 485.

2 Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. § 459. Т. 3. С. 298. " 3Там же. С. 300. "Там же. С. 298. 'Там же.

По мере пользования письменным языком усиливается его отличие от устной речи. В начале обучения чтению письмо воспринимается как простой знак речи:

Люди, которые не имеют привычки к чтению, произносят прочитанное вслух, чтобы понять его в его звуках6.

Но с появлением привычки написанное слово становится непосредственно понятным; оно более не является знаком знака, а имеет значение само по себе. К тому же оно теперь воспринимается не аналитически, а в своей глобальной структуре таким образом, что "буквенное письмо" превращается "в иероглифы"7 или в идеограммы.

Буквенное письмо имеет преимущество перед иероглифическим и идеографическим, заключающееся в том, что оно сохраняет "способность к абстракции"8, приобретенную при обучении аналитической письменности, и в то же время образует идеограммы, обычно узнаваемые с первого взгляда. Это обстоятельство проливает свет на проблемы реформы орфографии. Без сомнения, для обучения письму упрощение орфографии может показаться желательным. Но для быстроты и правильности чтения важно, чтобы слова были тем более легко различимы, чем более они близки между собой. Тем самым оправдываются удвоение согласных, лишние буквы и всякие орфографические сложности, которые раздражают педантичных людей, смешивающих свой упрощенческий инстинкт с рационализмом. Таким образом, прежде чем упрощать орфографические сложности, необходимо выяснить, не компенсируется ли впоследствии с лихвой большей быстротой чтения то время, которое затрачивается на обучение трудному письму.

Будучи полностью усвоенным, письменный язык образует, таким образом, разновидность языка, четко отличающуюся от устной речи. Эти две формы языка характеризуются разными приемами выражения, поскольку устная речь относится к сфере "слышимого или временного", а письменный язык — к сфере "видимого или про-

6 Там же. С. 300.

7 Там же.

8 Там же.

странственного"1. Действительно, речь, представляя собой последовательность звуков, может разворачиваться лишь во времени. Она требует времени для сообщения, тогда как письмо — особенно если значимые термины в нем схватываются с первого взгляда как идеограммы — позволяет использовать пространственное рядополо-жение знаков. Переход от устной речи к письму является, следовательно, переходом от временной последовательности к пространственному рядоположению. Сопоставление того и другого в общем складывается вроде бы в пользу письменности, потому что последняя, кроме объективной четкости членения, несет в себе устойчивость написанного и возможность обзора написанного в целом — в то время как последовательные моменты устной речи исчезают и могут удерживаться лишь памятью. Но истинное отношение буквенного письма к устной речи, как оно исторически проявилось, заключается все же в том, что "видимый язык относится к звучащему только как знак"2. Так что лишь звучащая речь "непосредственно и безусловно"3 выражает мысль. Устойчивость письменной речи, в самом деле, это не только ее преимущество перед устной речью — она облекает мысль в застывшую, омертвевшую форму, в то время как устная речь выражает ее изменчиво и живо.

с) Язык и мысль

Итак, "письмена" являются "представлением" устной речи, которая, в свою очередь, представляет то, что происходит в "душе"4, или мысли. Однако в тезисе о том, что речь есть знак мысли, имеется некая неясность. Он, кажется, допускает, что мысль предшествует своему словесному выражению, что мало понятно. Неясно, что такое мысль в отсутствие языка, поскольку она представляется не иначе как "происходящая внутри души беззвучная бе-

1 Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. § 459. Т. 3. С. 300.

2 Там же. 3Там же.

4 Аристотель. Об истолковании. 1, 16 а 7 // Соч. Т. 2. С. 93.

седа ее с самой собой"5: мысль — это не что иное, как внутренняя речь, осуществляемая словами, хотя они и не высказываются вслух. Физиологические исследования, кстати, показали, что при любой деятельности внутренней мысли голосовые и артикуляционные аппараты приходят в движение, даже если их активность не проявляется во внешне заметном слове. Мысль, стало быть, есть не что иное, как набросок речи или подражание ей.

Анализ абстрактного мышления также подтверждает, что оно не постижимо вне существования языка:

К тому же общие понятия могут сложиться в уме лишь с помощью слов, а рассудок постигает их лишь посредством предложений6.

Действительно, идея может быть истинно общей лишь в том случае, если она абстрагируется от условий, всегда частных, воображения или чувственного представления. Ни образ дерева, ни образ треугольника не дадут понятия дерева или треугольника:

Всякое общее понятие чисто умственно; если только к нему хоть чуть-чуть примешивается воображение, понятие сразу же становится частным. Попробуйте представить себе образ дерева вообще — это вам никогда не удастся: помимо вашей воли, вы должны будете увидеть его маленьким или большим, густым или с редкою листвою, светлым или темным, и если бы от вас зависело увидеть в нем лишь только то, что свойственно всякому дереву, то образ этот больше не походил бы на дерево. То, что существует только как чистая абстракция, также можно увидеть подобным образом или постигнуть лишь посредством речи. Одно только определение треугольника даст вам о нем истинное представление7; но как только вы представите себе треугольник в уме, то это будет именно такой-то треугольник, а не иной, и вы обязательно придадите ему ощутимые линии или окрашенную плоскость8.

5 Платон. Софист. 263 е // Соч. Т. 2. С. 392.

6 Руссо Ж.-Ж. Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми. Ч. 1 // Трактаты. С. 61.

'Перевод слова "idee" как "представление" неудачен. Здесь должно быть "понятие", которое как раз противопоставляется представлению. — Примеч. ред.

"Руссо Ж.-Ж. Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми. Ч. 1 // Трактаты. С. 61.

Понятие дерева или треугольника может быть дано лишь с помощью абстрактного определения или совокупности предположений, позволяющих понять его природу. "Нужно, следовательно, произносить предложения", то есть необходимо уже располагать языком, "чтобы иметь общие поня тия"'.

Если мысль существует лишь во внешнем языковом проявлении, то можно заключить, как это делается в некоторых философских интерпретациях современной лингвистики, что мысль полностью зависима от структурности языка. Структурность языка означает, что каждый элемент в нем имеет значение лишь внутри "системы", от которой он не может быть "отделен"2. Это верно для фонем, поскольку релевантность фонемы раскрывается лишь внутри системы, в которой она отлична от всех других фонем. Но это также относится и к значимым единицам. Под языком как системой подразумевается, что знаки получают смысл лишь благодаря тому, что их отличает друг от друга: "то, что отличает знак, то и является его образующим"3. Язык может обосновывать значения, если только он способен устанавливать различия между значимыми элементами, которые делят между собой определенную область значения.

Конечно, различные области значений выделены различным образом в разных языках. Например, каждый язык имеет собственную систему слов для выделения цветов. В частности, хорошо известно, что относительно бедная система, которой располагает гомеровский язык, не может дать такого же разделения цветового спектра, какое возможно в современном французском языке. Что же касается количества, то одни языки различают лишь единственное и множественное число, в то время как другие (такие, как древнегреческий и литовский) имеют также двойственное число, а некоторые (как меланезийские языки) — тройственное или даже (как микронезий-ские языки островов Гилберта) четверичное. Или, скажем, при различении времен

1 Руссо Ж.-Ж. Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми. Ч. 1 // Трактаты. С. 61.

2 Соссюр Ф. Курс общей лингвистики. С. 157. 3Там же. С. 168.

некоторые языки имеют лишь одно настоящее или одно прошедшее время, другие также и будущее время, третьи же еще и различные формы будущего и прошедшего времени.

Вполне очевидно, что такие различия в разделении зон значения связаны с различиями в членении мысли: ведь последняя "в своем исследовании вещей" может лишь "следовать"4 за указаниями языка. Значит, можно принять гипотезу5, выдвинутую еще В. фон Гумбольдтом, согласно которой любой язык содержит скрытую метафизику, не столько выражая мысль, сколько ее обусловливая и формируя. Наиболее очевидное следствие отсюда — невозможность точного перевода, как только выражение перестает быть абсолютно простым и элементарным. Поскольку области значений разделены по-разному в разных языках, невозможно, чтобы смысл терминов совпадал точно, и часто невозможно найти даже приблизительный эквивалент иностранному слову. Например, сегодня уже невозможно понять, почему Гомер называет море "винным", как невозможно перевести на французский язык английское слово humour. Кажется, что из точного структурального анализа вытекает некоторая некоммуникабельность языков, которая обусловливает также определенную непроницаемость различных систем мысли, которые они выражают.

Этот анализ показывает, что, если мысль не хочет быть односторонней, она должна использовать несколько языков. Начиная с мифа о Вавилонской башне, появилась привычка сожалеть о трудностях общения между людьми, которые порождены разнообразием языков. Без сомнения, это неудобно с практической точки зрения. Но с теоретической точки зрения разнообразие языков способствует раскрепощению мысли благодаря осознанию сходств и различий между различными возможными способами языкового выражения. Но и внутри одного языка способ выражения и определение границ значений не настолько принудительны, как это утверждает структуральный анализ.

4 Платон. Кратил. 436 ab // Соч. Т. 1. С. 485.

5 Whorp. Four articles on metalinguistics. Washington, 1949.

Этот анализ неоспорим на фонологическом1 уровне: в самом деле верно, что система фонем языка определяется исходя из противопоставления артикуляторных особенностей, релевантных внутри структуры. Хотя необходимо подчеркнуть абстрактность такого описания языка, которое не учитывает ни индивидуальные вариации, столь важные в устном выражении, ни случайные изменения, которые затрагивают саму фонологическую систему. Структура, изменяемая в ходе действительной истории языка, есть лишь способ регуляции внутри диахронического непостоянства и индивидуальной изменчивости элементов произношения. Ясность и отчетливость произношения, на самом деле, в реальности языка, являются скорее идеалом, чем реальным положением вещей.

Без сомнения, членение языков буквенной письменностью способствует объективации и сохранению структуры устной артикуляции. Но, с другой стороны, письменный язык, более застывший, чем устный, составляет на более или менее короткий срок особую систему, со структурой и релевантными чертами, которые отличны от структуры и черт устной речи. Может даже так случиться, что письменный язык, поскольку он отличен от устного языка, реагируя на него, способствует его изменению. Например, в современном французском языке удвоение некоторых согласных, которое является релевантным для письма, постепенно проникает в устную речь, где оно пока еще не носит различительного характера. Здесь речь, без сомнения, идет об индивидуальной манере произношения, которая, согласно различиям, введенным структурализмом, относится к "речи", а не к "языку". Тем не менее различие между индивидуальным вариантом и релевантной чертой чисто статистическое: оно зависит от количества индивидов, использующих этот вариант, и чья инициатива, если она охватывает достаточно большой коллектив, производит случайный разрыв структуры и толкает к новому структурированию.

' Фонология — выделившаяся из фонетики наука, изучающая систему фонем языка. — Примеч. ред.

Таким образом, даже на уровне фонологии может быть спорным, что структура является принудительной детерминацией для формирования языка. Она скорее выступает как более или менее эффективная и более или менее устойчивая регуляция изменений артикуляторных элементов, происходящих под влиянием случайно действующих причин. К тому же фонологическая структура действует лишь на уровне членения значимых терминов на незначимые элементы. Было бы очень трудно показать, что комбинирование значимых терминов подчиняется структурному закону. Правда, выделение зоны значимости определяет систему, в которой каждый элемент имеет смысл лишь в своем отличии от совокупности других. Но система может образовать структуру, только если количество элементов строго определено, как в случае с фонемами. Что же касается значимых терминов языка, то это не так, поскольку включение новых элементов все время изменяет разделения внутри системы. Например, язык моды беспрестанно прибегает к новым терминам для обозначения цветовых нюансов: атлантический, небесный, эфирный, песочный, средиземноморский, балтийский и т. д. Конечно, многие из этих прилагательных появились на время, по чьей-то индивидуальной прихоти и не сохранятся в языке, но возможно, что другие останутся, поскольку процесс их формирования таков же, как и у прилагательных "бордовый" и "огненный". Таким образом, выделение зоны значения, по-видимому, лишь тогда формирует структуру, когда имеется в виду данное состояние языка, а не продолжающийся процесс развития языков.

Если четкое различение — это правило фонетической структуры, то не так обстоит дело в отношении значимых терминов языка, у которых неясность и двусмысленность не так уж необычны. Часто встречаются многозначные термины, возникшие или потому, что один термин получил новые значения благодаря деривации и расширению смысла, или потому, что развитие языка случайно привело к смешению терминов разного происхождения. Двусмысленным может быть и слово, и даже предложение. Например, фраза la vieille garde le lit заклю-

чает в себе два разных смысла, в зависимости от того, взято ли слово vieille в качестве прилагательного или существительного, garde в качестве существительного или глагола, 1е в качестве местоимения или артикля, lit в качестве существительного или глагола. Соответственно эту фразу можно понять как высказывание "старуха не встает с постели" или как высказывание "старая сиделка его читает". В случае двусмысленности подлинный смысл выявляется контекстом. А контекст — это совсем не струк-тура и даже не система, поскольку он предполагает возможность комбинирования, правила которого столь разнообразны, что в пределе они кажутся свободными. Доказательство этому — трудности, с которыми сталкиваются конструкторы машин-переводчиков. Машина вполне может зафиксировать различные смыслы термина, но правил выбора и комбинации, которые ее можно заставить опознавать, слишком мало, чтобы осуществлять эффективный выбор между всеми возможными вариантами.

Вообще язык образует принудительную структуру, лишь если он находится на начальном этапе развития. Именно в этом смысле подтверждением структуралистского тезиса может служить символика сновидений, как ее описывает психоанализ. Речь здесь идет о языке в его самых примитивных формах, существовавших "до развития языка нашего мышления"1. Напротив, любой по-настоящему развитый язык состоит из знаков, произвольно построенных в границах структурной регуляции. А эта произвольность есть признак мысли, сознающей себя и свободно дающей себе необходимые знаки.

Впрочем, необходимо еще понять, как мысль может свободно давать себе языковые знаки, если, с другой стороны, язык необходим для существования мысли. На самом деле здесь нет никакого порочного круга, а есть движение, в ходе которого языки постоянно порождались в течение человеческой истории. Исходная точка подобного развития может быть найдена при помощи рассуждения: "Если, таким образом, первые изобретатели могли дать на-

1 Фрейд 3. Введение в психоанализ. Гл. 13. С. 125.

звания лишь тем понятиям, которые у них уже были"2, то они могли назвать только конкретные и чувственные предметы и действия. Способом этого первого обозначения предметов было их имитационное представление: живописное, голосовое, жестикуляционное.

Но такое изображение представляет не только объект: оно передает также весь мир чувств и эмоций, который с ним связан. Изображение бизона в пещере Альтамира означает не только бизона, но также охоту, дичь, пищу, незащищенность человеческого существования. Таким образом, оно является символом, так как символ существует там, где представление чувственной действительности содержит значение, ее превосходящее:

Вообще говоря, символ представляет собой непосредственно наличное или данное для созерцания внешнее существование, которое не берется таким, каким оно непосредственно существует ради самого себя, а должно пониматься в более широком и общем смысле3.

Следовательно, любое образное представление конкретного объекта может в то же время являться и символом абстрактной идеи.

Итак, символ может быть непосредственно понятным знаком абстракции, если только он ей непосредственно соответствует. Это непосредственное отношение соответствия проявляется в самой простой форме, когда символ содержит в себе абстрактный аспект, который он представляет:

В подобных символах чувственно наличные предметы уже в своем существовании обладают тем значением, для воплощения и выражения которого они употребляются4.

В этом смысле "льва, например, берут как символ великодушия, лисицу — как символ хитрости"5. Но в таком же смысле "метафизика" — это то, что "следует за физикой": метафизика находится за физикой в порядке теоретических наук, так же как

2 Руссо Ж.-Ж. Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми. Ч. 1 // Трактаты. С. 61.

3 Гегель Г. В. Ф. Лекции по эстетике. О символе вообще // Гегель Г. В. Ф. Эстетика. В 4 т. М., 1969. Т. 2. С. 14.

"Там же. С. 314.

5 Там же.

она идет за ней в материальной последовательности томов изданного произведения. Непосредственное присутствие пространственного отношения в чувственном объекте является аналогией более абстрактного отношения.

Но если символическое обозначение позволяет непосредственно схватывать смысл, то это не значит, что в нем нет "двусмысленностей"'. В самом деле, любой символ заставляет сначала сомневаться в том, что образная форма, как она предстает, "должна быть взята в качестве символа"2. Бизоны Альтамиры — это просто изображение бизонов или они означают что-то еще? Второе более вероятно, но не обязательно верно. Следует ли метафизика в издании сочинений Аристотеля за физикой произвольным образом, или это нужно понимать так, что она представляет собой нечто находящееся по ту сторону физической мысли? Ответ на этот вопрос не очевиден.

К тому же "символический образ все же содержит еще и другие определения"3 помимо того, что он символизирует с некоторой точки зрения: "лев не только силен, лисица не только хитра"4. К тому же и многие другие чувственные выражения могли бы также подойти в качестве символов того же самого абстрактного значения:

Также и конкретное содержание имеет в себе многие определения, для выражения которых могут служить другие образования, обладающие теми же определениями... Так, например, первым приходящим на ум символом силы, несомненно, служит лев; однако таким же символом служит бык...5

В качестве примеров метафорического использования языка можно упомянуть такие употребляющиеся в одном и том же смысле слова, как "понимать", "схватывать", "постигать", причем ни одно из этих символических выражений не предпочтительнее другого.

Поэтому мысль выражается адекватно только тогда, когда символическое значе-

1 См. Гегель Г. В. Ф. Лекции по эстетике. О символе вообще // Гегель Г. В. Ф. Эстетика. Т. 2. С. 16.

2 Там же. 3Там же. "Там же. С. 15. 'Там же. С. 16.

ние утеряно и слова употребляются лишь в качестве произвольных знаков. Например, в словах comprendre (понимать) и conclure (заключать) мы непосредственно улавливаем лишь "духовную деятельность, не вспоминая при этом о чувственных действиях"6, которые ее обозначают в символической форме и которые состоят в том, что элементы целого берутся вместе, или в том, что замыкается ряд элементов, зависимых друг от друга, как звенья цепи. Таким образом, всякий язык является движением — колебания и развития — от символа к знаку. В самом деле, ни один язык не был бы понятен, если бы он не был в своих истоках образным. Недаром обращение к этимологии самых абстрактных слов — это первая операция, необходимая для понимания их смысла. Мысль, чтобы выразиться, сначала устраивается во внешнем объекте, который выступает непосредственно как символ. Но из-за двусмысленности и неадекватности любого символа мысль все же остается по отношению к нему чем-то отступившим назад.

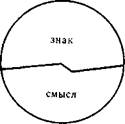

Первоначально "символ" —- это предмет, разломанный на две части, которые, точно соединяясь7, могут служить опознавательным знаком. Так, в Древней Греции семьи, связанные отношениями гостеприимства, хранили половинку черепка, чтобы опознать в явившемся незнакомце гостя, которого надо принять. В этом смысле слово — символ своего смысла: смысл совпадает со своим знаком, в то же время не смешиваясь с ним. Именно так мысль отличается от языка, хотя и выражается в нем: она по отношению к знаку является тем отступлением смысла, которое придает языку глубину.

'Там же.

7 Это собственный смысл термина "символ".

Когда знак полностью свободен от символа, он становится полностью адекватным своему смыслу. Таков случай математического языка, который является единственным совершенным языком, если под этим понимать полное совпадение смысла со знаком: но при таком совершенстве в математике уже нечего понимать, а остается лишь совершать операции, которые можно доверить машинам. Даже в повседневном языке абсолютно адекватная своему смыслу речь является простой банальностью, которая ничего не сообщает. Таковы прописные истины, смысл которых столь ясен, сколь и незначителен. В поэтическом языке, напротив, неожиданное сочетание терминов, из которого вытекает некоторая неадекватность смыслу, создает глубину, скрытую под поверхностью знака.

Но чисто произвольная комбинация знаков дает лишь иллюзию глубины: мысль,

которая, отвергая ясное выражение, прячется за невыразимостью, остается неопределенной мыслью, что фактически означает отсутствие мысли. Глубина — это бездна смысла под покровом выражения, но покров необходим для глубины. Гений Аристотеля никогда не отказывался от обсуждения прописных истин и тривиальных мнений, потому что они представляют собой места встречи мыслей и коммуникации сознаний. Смысл, который хочет скрыться под покровом выражения, есть не более чем неясность и темнота: "Что хорошо мыслится, то ясно излагается" или, точнее, именно в ясном изложении действительно складывается понятие. Мысль ищет слова, чтобы передать глубину смысла, сохраненную в ее непосредственном самовыражении. Внешнее выражение мысли не аннулирует глубины, потому что мысль при этом становится более осознанной и уверенной в себе, то есть становится еще более внутренней.

| Г л а в а 12 |

| ТРУД |

Язык изначально появился в связи с общественным разделением труда как одно из его необходимых средств. Конечно, впоследствии он смог освободиться от него и стать способом представления и выражения не коллективного, а индивидуального, не исключительно практического, но и теоретического сознания. Однако самые абстрактные ходы мысли остаются метафорически связанными с конкретными трудовы-ми операциями: мыслить — значит символически взвешивать, анализировать

— расчленять на простые элементы, синтезировать — складывать, объяснять

— разворачивать складки1 и т. д. Вот почему, для того чтобы ум стал "находчивым"2, нужно его сначала поупражнять в ручном труде — этой первой форме применения интеллектуальной активности:

Прежде следует изучить всякие легчайшие и простейшие искусства, и в особенности те, где царит больший порядок, каковыми являются искусство мастеров, которые ткут ткани и ковры, или женщин, которые вышивают либо переплетают нити3.

Язык представляет собой средство выражения и формулирования теоретического разума, но в самой его основе лежит труд. Нужно, следовательно, выяснить, в чем состоит специфически человеческая особенность труда.

1 По-французски "объяснять" (expliquer) имеет тот же корень, что и "складка" (pli). — Примеч. ред.

2 Декарт Р. Правила для руководства ума. X // Соч.: В 2 т. М., 1989. Т. 1. С. 108. 'Там же.

Поиск по сайту: